Hindouisme et religion Celtique

Thierry Luginbühlⁱ

Racines communes, structures et panthéons semblables, l’Hindouisme et la religion celtique sont des systèmes de croyances très proches et, donc, comparables. D’Indra à Taranis, des brahmanes aux druides et des temples de Katmandou à ceux de Lousonna, la tradition indienne se révèle être une clé d’interprétation des plus intéressantes pour la compréhension des phénomènes religieux gaulois.

⟴Introduction

Issus de traditions indo-européennes communes et d’une histoire assez semblable, l’Hindouisme et la religion celtique ont pour principale différence le fait que l’une est encore pratiquée par plus de 700 millions de fidèles, alors que l’autre s’est éteinte progressivement au début du Moyen-Age. Dernière religion indo-européenne vivante, l’Hindouisme a été largement exploité pour étudier les croyances et les mythes de l’Europe ancienne, notamment par le grand théoricien de la «discipline comparatiste», G. Dumézil. Les travaux de son école n’y ont cependant intégré que tardivement le monde celtique, desservi par la pauvreté relative de sa littérature. Ces lacunes ont été en partie comblées par l’œuvre de F. Le Roux et C.-J. Guyonvarc’h mais, assez curieusement, aucun chercheur ne semble avoir tenté une étude globale sur les points communs entre l’Hindouisme et la religion des Celtes de la Protohistoire. Les similitudes conceptuelles et formelles, pourtant, ne manquent pas et présentent un intérêt évident pour l’interprétation des phénomènes religieux celtiques, dont l’essentiel de la documentation est constitué de témoignages extérieurs ou de données archéologiques et épigraphiques souvent peu parlantes. Au-delà d’une approche «analytique», l’Hindouisme permet un contact direct avec une religion polythéiste aux origines plusieurs fois millénaires. Passionnante en soi, cette expérience est également très riche pour celui qui étudie les religions éteintes, comme nous le verrons avec différents exemples, pour la plupart «ramenés» du Népal.

⟴Quelques généralités sur la religion Celtique

Moins bien connue que ses cousines grecque, romaine ou, même, germanique, la religion celtique peut aujourd’hui être appréhendée dans ses grandes lignes grâce à la confrontation de données littéraires, épigraphiques et archéologiques diverses, complémentaires et généralement concordantes. Nous ne nous attarderons pas ici sur ces différentes catégories de données(1), ni sur leur imposante bibliographie contemporaine (parfois douteuse ou, même, «celtomaniaque»)(2), mais il peut être utile de rappeler que la religion celtique est un exemple classique de religion indo-européenne et qu’elle n’a rien de chamanique, de naturaliste ou d’ésotérique comme certains ont voulu le faire croire. La notion de «celtique», avant tout linguistique, recouvre l’une des branches occidentales des populations indo-européennes, dont l’origine semble pouvoir être située dans les plaines de Russie méridionale. Progressive et certainement «cumulative», la celtisation d’une bonne moitié de l’Europe protohistorique ne s’est pas faite sans emprunts aux cultures néolithiques précédentes, dont les populations n’ont pas été «détruites», mais se sont mêlées aux nouveaux arrivants. La civilisation celtique, comme celle des Italiques ou des Hellènes, est donc une civilisation métisse. Il en était de même de sa religion ou plus exactement de ses religions, variables dans le temps et dans l’espace.

Si les peuples celtiques n’ont jamais eu une religion uniforme, tous paraissent avoir eu des systèmes de croyances semblables, faits de traditions indo-européennes, comme la tripartition fonctionnelle (voir ci-dessous) ou la suprématie de grands dieux ouraniens (célestes), et de persistances «pré-celtiques», d’idéologies plus chthoniennes (souterraines) et matriarcales. Sous des noms certes souvent différents, les mêmes dieux se retrouvent de l’Irlande au Danube, les mêmes rites aussi et, peut-être, les mêmes légendes. Assez fort pour résister et s’adapter à la romanisation, ce particularisme religieux celtique ne s’estompera qu’avec l’essor du Christianisme. La nouvelle religion triompha rapidement. Elle dut, néanmoins, s’adapter à son tour et intégrer certaines traditions(3) pour convertir les puissants, puis les populations rurales (pagani)…

⟴L’Hindouisme

L’Hindouisme est la source la plus prolifique pour l’étude des religions indo-européennes et a servi de base aux travaux de G. Dumézil qui a démontré la forte parenté entre la société et les croyances indiennes et celles de la Rome archaïque ou des sagas scandinaves. Attestée dès l’Age du Bronze par les textes védiques (en sanskrit), cette religion s’est très tôt métissée avec celle de peuples soumis (comme les Tamouls du Sud) et n’a cessé depuis d’évoluer pour intégrer, aujourd’hui, des notions comme la théorie de la relativité et le Big Bang. L’histoire de l’Inde étant relativement mal connue en Occident, rappelons brièvement que la néolithisation a atteint la vallée de l’Indus (Pakistan actuel) 6500 ans avant notre ère et qu’une brillante civilisation urbaine s’y est développée dès le milieu du IIIème millénaire. L’arrivée des premières vagues de nomades indo-iraniens, entre -2000 et -1500, achèvera le déclin de ces cités (comme celle de Harappa) et marque le début de l’époque dite védique durant laquelle fut notamment composé le Rigveda. Recueil de plus de 1000 hymnes, ce véritable monument, principalement constitué d’incantations et de prescriptions rituelles, présente un état archaïque de la religion hindoue, caractérisé par la prédominance du couple souverain Mitra-Varuna et du dieu guerrier Indra, maître du tonnerre et «parent» direct du Zeus grec, du Jupiter romain, du Thor germanique, du Peroun slave et du Taranis gaulois…

C’est durant la période védique que les peuples indoaryens conquirent la quasi totalité du sous-continent indien, de Ceylan aux vallées de l’Himalaya et y imposèrent leur civilisation et leur religion, fondée sur la croyance en un ordre cosmique (dharma) et sur l’immortalité de l’âme, passant d’un corps à un autre par la réincarnation (samsâra). Désormais «établi», le monde hindou va connaître de profondes mutations dès le début du Vème siècle avant notre ère, marquées, notamment, par le passage d’une littérature «théologique» à une littérature épique, dont les deux textes les plus connus sont le Mahâbhârata et le Râmâyana. Le premier, rédigé entre 500 et 400 avant J.-C., se compose de 90’000 versets qui relatent les guerres de la dynastie des Bharata et comprend le célèbre Bhagavad Gîtâ mettant en scène le dialogue entre le dieu Krishna (huitième incarnation de Vishnou) et le jeune prince Arjuna, à l’aube d’une grande bataille (voir encadré). Le second, un peu plus récent, a été composé entre 200 avant et 200 après J.-C., et retrace l’épopée du jeune prince Râma (lui aussi une incarnation de Vishnou) et de son expédition pour sauver sa femme, Sîtâ, enlevée par le démon Râvana.

La période qui va de -500 jusqu’au VIIIème siècle de notre ère (premières conquêtes musulmanes) peut être considérée comme l’âge classique d’un Hindouisme déjà fort différent de celui des Védas. Aux anciens dieux comme Indra, relégués au second plan, succède une nouvelle triade «régnante» (Trimûtri), composée de Brahmâ, le Créateur, de Vishnou, ancien dieu solaire, symbole de continuité et de préservation, et de Shiva le Destructeur, maître du temps. Cité seulement trois fois dans le Rigveda sous son ancien nom de Rudra, Shiva est le parfait exemple de l’évolution du rang et, même, des fonctions des divinités hindoues. Déité très secondaire avant le Mahâbhârata, il est aujourd’hui le dieu le plus honoré par les hindous (ses temples sont souvent les plus hauts) et le détenteur des plus larges attributions (créateur, protecteur et destructeur, il est associé au principe masculin ou linga, au Gange et aux morts dont il préside les funérailles). Nous ne nous attarderons pas ici sur les autres divinités du très large panthéon de l’Hindouisme (qui intègre Bouddha et le Christ), ni sur ses mythes, ses symboles, ses sectes ou ses techniques (du yoga au dressage des éléphants). Resserrons le propos et voyons ce que cette infinité de données peut apporter à l’étude de la religion gauloise.

⟴Des panthéons semblables

Anonymes durant la majeure partie de la Protohistoire, les dieux des Celtes ne nous sont connus par leurs noms que pour deux régions et deux périodes : la Gaule de la fin de l’Indépendance et de la période gallo-romaine (grâce à l’épigraphie et à quelques témoignages littéraires) et l’Irlande de la fin de la période pré-chrétienne, soit des premiers siècles de notre ère (grâce à des textes médiévaux).

Sans entrer dans le détail, ni argumenter sur ce qui ne reste souvent que des suppositions, le panthéon gaulois à l’aube de la Conquête peut être décrit comme une construction complexe, constituée de grandes divinités pan-celtiques, honorées sous des appellations largement répandues, et de divinités secondaires, dont les noms ne sont généralement connus que dans un cadre régional. Parmi les premières, citons Lug, divinité tri-fonctionnelle et druidique, assimilé à Mercure durant la période romaine, Taranis, équivalent de Zeus ou de Jupiter, «détrôné» à une époque indéterminée par le précédent, Belenos, l’Apollon celtique, Toutatis, le dieu tribal (honoré sous des noms nationaux), Cernunnos aux bois de cerf, gardien du domaine souterrain et de ses richesses, ainsi qu’une grande déesse, connue sous différentes appellations (groupe des «Riganes») et par différents «avatars» spécialisés comme Epona, protectrice des cavaliers et des chevaux.

Les secondes sont innombrables (plus de 300 répertoriées, mais combien sans attestations ?) : divinités topiques, associées à des montagnes (Alpes), des sources (Nemausus, Aventia), des lacs (le Léman, notamment) ou des cours d’eau (Sequana, Rhenus, etc.), divinités protectrices (Matronae, Suleviae) ou spécifiques à un groupe social, comme le couple Ucuetis et Bergusa d’Alésia, qui semble avoir été principalement vénéré par les artisans des métaux…

La situation est tout aussi complexe dans l’Irlande «tardo-païenne» où cohabitent des divinités de différentes «générations». Le faciès des grands dieux irlandais ne diffère guère de celui de la Gaule : Lug (ou Lugh), un «Apollon» (Diancecht), un «Toutatis» guerrier (Nuada), une grande déesse, Brigit, et un dieu père, donnant la vie ou la mort avec sa massue, le Dagda, correspondant à Sucellus, le dieu gaulois au maillet.

Fig. 5 Jeune dieu paré d’un tore, assis "en tailleur" (Bouray, France, 1er siècle avant J.-C.). Représentation probable du dieu Lug (Agence photo de la Réunion des Musées nationaux et du Grand Palais)

Œuvre

Malgré les parentés évidentes entre des divinités comme Indra et Taranis, Yama et Sucellus ou Kuber et Cernunnos (voir encadré), le propos n’est pas ici de comparer les divinités hindoues et gauloises pour remonter à des dieux indo-européens «originaux». La structure, plus que le «remplissage» nous intéresse et force est de constater qu’elle est identique dans les deux religions : une hiérarchie des dieux, susceptible de nettes évolutions (et, même, de «révolutions»), des divinités fonctionnelles dont les plus importantes ont de larges attributions, tandis que les mineures, «indépendantes» ou avatars des premières, attachées à un lieu ou à une fonction, et un panthéon intégrant des dieux de différentes générations, d’origines variées, et donc très nombreux (l’Hindouisme en compte, dit-on, 33 millions). Une même logique, donc, pour des panthéons où se retrouvent les mêmes attributions...

Comparaison entre quelques divinités hindoues et gauloises

Trois couples de divinités illustrent

Trois couples de divinités illustrentparfaitement la grande

similitude entre les panthéons hindou

et gaulois : Indra et Taranis,

seigneurs ouraniens, armés du foudre,

détrônés par des divinités à l’origine

moins importantes, Yama et Sucellus,

dieux de la mort, qu’ils donnent l’un

avec sa massue et l’autre avee son maillet

(leur équivalent irlandais, le Dagda,

est lui aussi équipé d’une massue) et Kuber

et Cernunnos, gardiens des

domaines souterrains et de leurs richesses.

La grande complexité du panthéon

féminin gaulois (ou, plus largement, celtique) trouve,

lui aussi, un parallèle

très proche dans l’Hindouisme, où les innombrables

déesses, émanant toutes

d’un principe féminin primordial (shakti)

et d’une grande

Déesse Mère, appelée Devi ou Mahadevi,

se répartissent en cinq groupes principaux :

les Mahavidyas ou manifestations,

formes bienfaisantes

(comme Bhuvaneshwari, nourrice des trois mondes)

ou terribles (comme Kali)

de la Déesse Primordiale, les Matrikas,

ou Déesses Mères, souvent représentées avec

un enfant sur leurs genoux et associées à des

divinités masculines (Indrani avec Indra,

Brahmani avec Brahmâ, Vaishnavi avec Vishnou, etc.),

dont elles portent les mêmes attributs, les Nava Durgas

ou neuf formes de la grande déesse protectrice Durga,

les parèdres de grands dieux comme Parvati, épouse de Shiva ou Lakshmi,

compagne de Vishnou et les divinités spécialisées

ou topiques comme Saraswati,

déesse de l’éducation ou Ganga, divinisation du Gange.

Malgré l’insuffisance de données

presque exclusivement théonymiques et iconographiques,

tous ces genres de déesses semblent

se retrouver dans le panthéon gaulois :

des déesses Mères (les Matronae)

et topiques (comme Sequana, la Seine, ou Alpes), bien sûr,

mais aussi des parèdres de divinité

masculines, comme Sirona, conjointe

d’Apollon Grannus ou Nantosuelta,

épouse de Sucellus, des déesses spécialisées et,

très certainement, une grande Déesse reine ("Rigane"),

déclinée en plusieurs manifestations

comme Epona, protectrice des

cavaliers et des chevaux(4).

⟴Druide et brahmanes

Les civilisations hindoue et celtique sont des exemples presque caricaturaux de «tripartition fonctionnelle indoeuropéenne», soit de division de la société en trois classes : prêtres, guerriers et producteurs (artisans, éleveurs et agriculteurs). Aux trois grandes castes hindoues (varnas) des brahmanes (prêtres), des kshatrias ou chetris (guerriers) et des sudras (producteurs)(5) répondent, en effet, les trois classes de la société celtique désignées par César (BG VI, 13) sous les noms de druides (les druides), equites (les cavaliers) et plebs (le peuple). Garante de la perpétuité de la tradition (des mythes, notamment) et du respect des rites (et donc de l’Ordre) dans les deux civilisations, la classe sacerdotale y jouissait (et y jouit encore dans le monde hindou) d’un rang supérieur aux deux autres et, même, aux rois (raja en hindou, rix en gaulois), issus de la classe des guerriers et simples dépositaires du pouvoir temporel. Aux druides et aux brahmanes revenaient l’exercice du droit, la divination, l’astronomie, la médecine et l’enseignement, charges qui leur conféraient un grand pouvoir spirituel, politique et “moral”. Si le message brahmanique est bien connu, celui des druides ne peut être restitué qu’à partir de rares textes d’auteurs antiques, dont les intentions ne sont pas toujours innocentes. Un élément primordial de leur doctrine semble néanmoins pouvoir être considéré comme acquis : la croyance en l’immortalité de l’âme, mentionnée par César, Strabon, Lucain et Pomponius Mela (voir encadré) et attestée par différentes coutumes celtiques, comme la remise du payement de dettes à l’autre monde (Pomponius Mela) ou l’habitude de confier aux mourants des messages pour les morts, signalée jusqu’à la fin du siècle passé en Irlande. Bien qu’une phrase comme il est honteux de ménager une vie qui doit revenir

, placée par Lucain dans la bouche des druides (pour exhorter les guerriers à ne pas craindre la mort) corresponde parfaitement à un célèbre passage de la Bhagavad-Gîtâ, dans lequel Krishna engage le jeune Arjuna à ne pas hésiter à partir au combat contre des membres de sa propre famille (voir encadré), la réincarnation hindoue ne doit pas être confondue avec la conception celtique de l’immortalité de l’âme. Comme l’ont très savamment démontré F. Leroux et C.-J. Guyonvarc’h(6) (et, déjà, d’Arbois de Jubainville), le monde celtique n’offre pas de véritable exemple de réincarnation, mais des métamorphoses et des passages à des états non humains qui n’ont que peu de points communs avec la samsâra indienne. Le but final, néanmoins, est le même : accéder au Nirvâna (Délivrance) pour les Hindous et au Sid (Paix) pour les Celtes, une éternité bien heureuse que les auteurs antiques ont, à plusieurs reprises, assimilée à celle des Champs-Elysées pythagoriciens(7).

Les druides et l’immortalité de l’âme

- "[ ] Ils cherchent surtout à persuader [] que les âmes ne périssent pas, mais passent après la mort d’un corps dans un autre."

César, BG VI, 13

- "Ils affirment [] que les âmes et que l’univers sont indestructibles."

Strabon, Géographie, IV, 4

- "[ ] Les âmes sont immortelles et [] il y a une autre vie chez les morts."

Pomponius Mela, De Chorographia III, 2,18

- "La mort est le milieu d’une longue vie." Lucain, De Bello Civil, I, 454-462.

Nous n’irons pas plus loin dans ces comparaisons, tant les parentés (structurelles et doctrinales) entre les druides et la caste des brahmanes sont évidentes, mais il peut être intéressant de se lancer dans une brève digression étymologique et de présenter un exemple qui montre l’intérêt de l’Hindouisme pour l’étude de phénomènes archéologiques celtiques.

Le nom de druide, premièrement, est construit à partir de deux radicaux — dru et vid — qui signifient «très» et «savoir» et peut donc être traduit par «très savant» ou «très sage»(8). Le radical vid de dru-vides et le ved de Védas (Savoir), ont la même origine. Quant au nom de Brahmane, il se rattache au nom de Brahmâ (première divinité de la tri-mûtri), dérivé d’une racine °bhr- «surgir», signifiant ici «prière» ou «verbe». Une fois de plus, l’Inde et l’Europe se retrouvent : le sanskrit brahman correspond en effet au latin flamen(9), désignant les prêtres à Rome et dans ses provinces occidentales (les Gaules, notamment)…

Le dialogue de Krishna et d’ArJuna

Extraits du livre VI du Mahâbhârata, traduit du sanskrit par A. Porte, la Bhagavad-Gîtâ, Paris, 1995.

"O Krishna, quand je vois les miens prêts à se battre, mes membres fléchissent, ma bouche se dessèche, mon corps tremble, mes cheveux se hérissent,

[…] les raisons de se battre, je les trouve absurdes, je ne vois rien à gagner si je tue les miens à la guerre"

[…]

Telles furent les paroles d’Arjuna sur le champ de bataille.

Debout au pied de son char, il se laissa glisser à terre, laissant échapper son arc et ses flèches, le cœur brisé de chagrin.

[…] Krishna (lui) tint ces paroles :

"Dans cette épreuve, Arjuna, d’où provient le désarroi qui t’habite,

[…] contraire au ciel et à la gloire ?

Ne sois pas lâche, c’est indigne de toi. […] Relève-toi, guerrier !

[…] Tu pleures sur des êtres qui n’ont pas à être pleurés.

[…] Les corps que voici ont un terme mais, face à l’éternel, on les nomme âmes incarnées et, face à l’infini, ils sont étrangers à la mort, aussi combats, Arjuna !

Le monde hindou se distingue par contre des autres cultures indo-européennes par ses coutumes funéraires, dont les deux éléments principaux sont la crémation des défunts et le «rejet» des restes calcinés dans les eaux d’une rivière ou d’un fleuve dédié à Shiva (le Gange, dans le meilleur des cas). Heureusement pour les archéoanthropologues, cette dernière pratique semble étrangère aux civilisations européennes, où l’inhumation alterne ou coexiste avec la crémation (et l’enterrement en urne) de la Protohistoire à la fin de la période romaine(10). Il est intéressant de relever que l’Inde ne connaît qu’une exception à cette règle de la «reddition aux eaux originales» : les sadhus (ou yogis), ascètes errants, vivant en marge de la société, hors des castes et des lois. Adonnés aux pratiques érotiques du tantrisme et au culte quotidien de la ganja, ces prêtres mendiants sont divisés en plusieurs sectes, pour la plupart dévouées à Shiva, et jouent un rôle social important comme confidents et conseillers, auprès des pauvres comme des rajas.

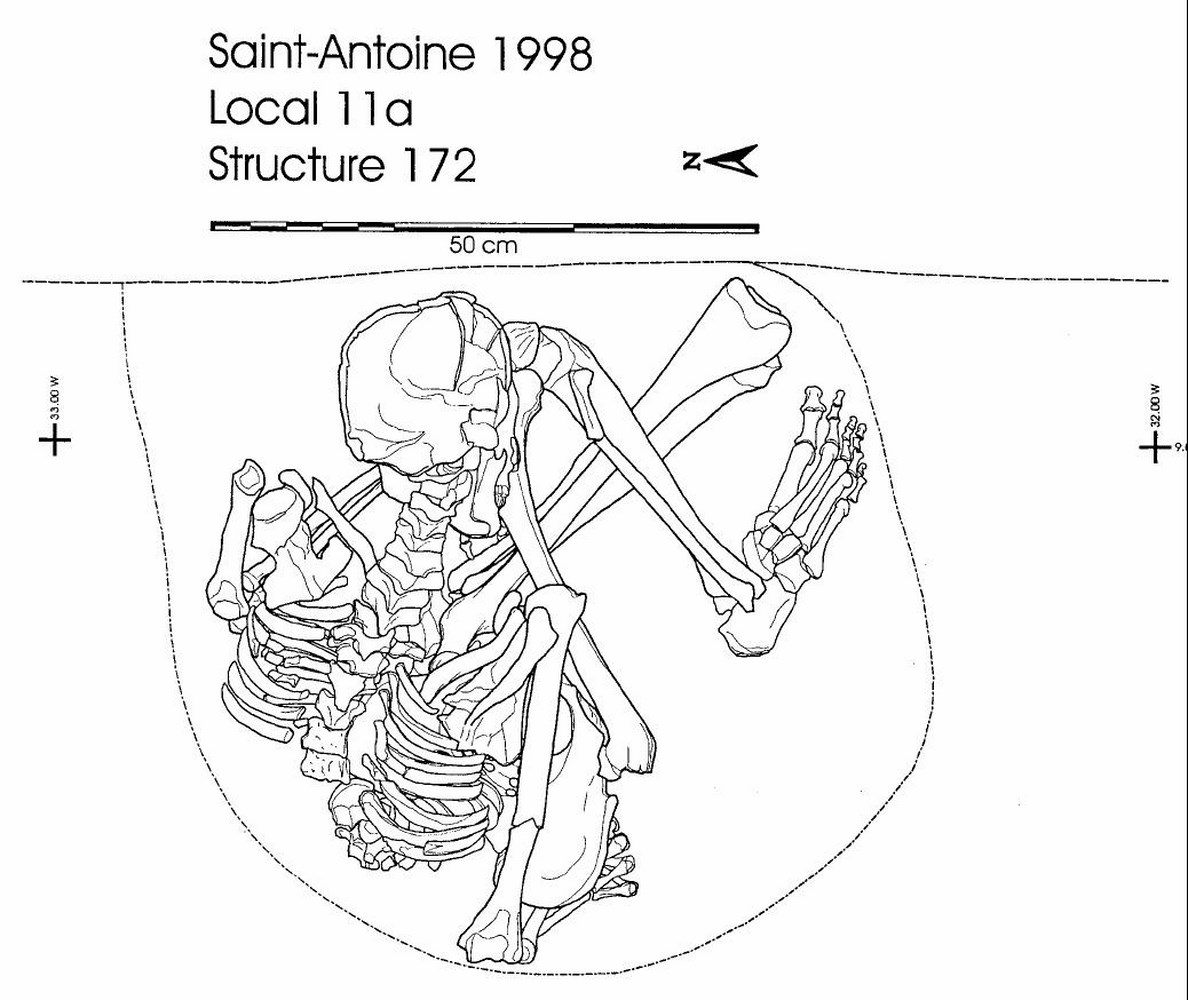

Nous n’aborderons pas ici le mode de vie parfois «étonnant» de ces «hors normes» (dont certains se disent nécrophages) pour nous intéresser seulement à leurs funérailles. Révérés de leur vivant par tous les Hindous, quelle que soit leur caste ou leur «inclinaison» religieuse(11), les sadhus continuent à être vénérés après leur mort et sont les seuls à recevoir une tombe, sur laquelle est souvent édifié un petit temple. Leurs corps sont généralement inhumés dans une fosse, en position assise, ce qui ne saurait manquer d’intriguer les spécialistes des rites funéraires gaulois. Plusieurs squelettes du second Age du Fer ont, en effet, été retrouvés assis, notamment en Suisse occidentale, sur la colline d’Avenches et sur celle de Genève (voir encadré). Probablement inhumés à l’état de «momies», ces "gaulois assis" n’étaient, certes, pas des adorateurs de Shiva, mais le traitement particulier de leurs cadavres, l’absence d’armes ou d’autres attributs aristocratiques dans leurs tombes, et l’implantation d’un sanctuaire gallo-romain sur le site des inhumations avenchoises, permettent de penser qu’ils étaient des «religieux» et que l’emplacement de leurs sépultures était consacré à leur «mémoire». Des temples gallo-romains se sont, d’ailleurs, souvent établis sur des tombes plus conventionnelles(12). La "fonction" du défunt n’était certainement pas étrangère à cela…

Les "gaulois assis" d’Avenches et de Genève

Déjà connues sur plusieurs sites protohistoriques européens (continentaux ou insulaires), les inhumations en position assise n’étaient pas attestées en Suisse avant la découverte de deux tombes de ce type sur la colline d’Avenches en 1992 (fouilles de la Fondation Pro Aventico, sous la direction de J. More, étude anthropologique de P. Moinat)(13). Mises au jour à proximité immédiate de temples gallo-romains, ces sépultures sans mobilier ont dû être datées par C14 et sont attribuées, sans plus de précision, à l’Age du Fer. Une nouvelle tombe assise a été découverte en 1998 sur la colline de la Cité, à Genève (Fouilles de M.-A. Haldimann pour le Service Archéologique Genevois). Encore inédite(14), elle semble pouvoir être datée de La Tène moyenne.

⟴Rites et sanctuaires

Les rites ont une importance primordiale dans toutes les religions indo-européennes, où leur exécution selon la tradition est la première obligation des humains pour honorer les dieux et garantir ainsi «l’Ordre du Monde». Détenus et exécutés par la classe sacerdotale, les brahmanes en Inde et les druides chez les Gaulois, ces rituels ont connu différentes formes mais semblent avoir partout reposé sur les mêmes piliers : le sacrifice, la prière, le chant, une gestuelle sacrée et l’organisation de cérémonies et de pèlerinages. Il ne nous reste guère que des sources irlandaises tardives pour connaître le détail des rites religieux celtiques, mais le déroulement des «liturgies» protohistoriques et, surtout, gallo-romaines peut être en partie restitué grâce à l’archéologie et à une approche «comparatiste» qui gagne beaucoup à englober les traditions indiennes.

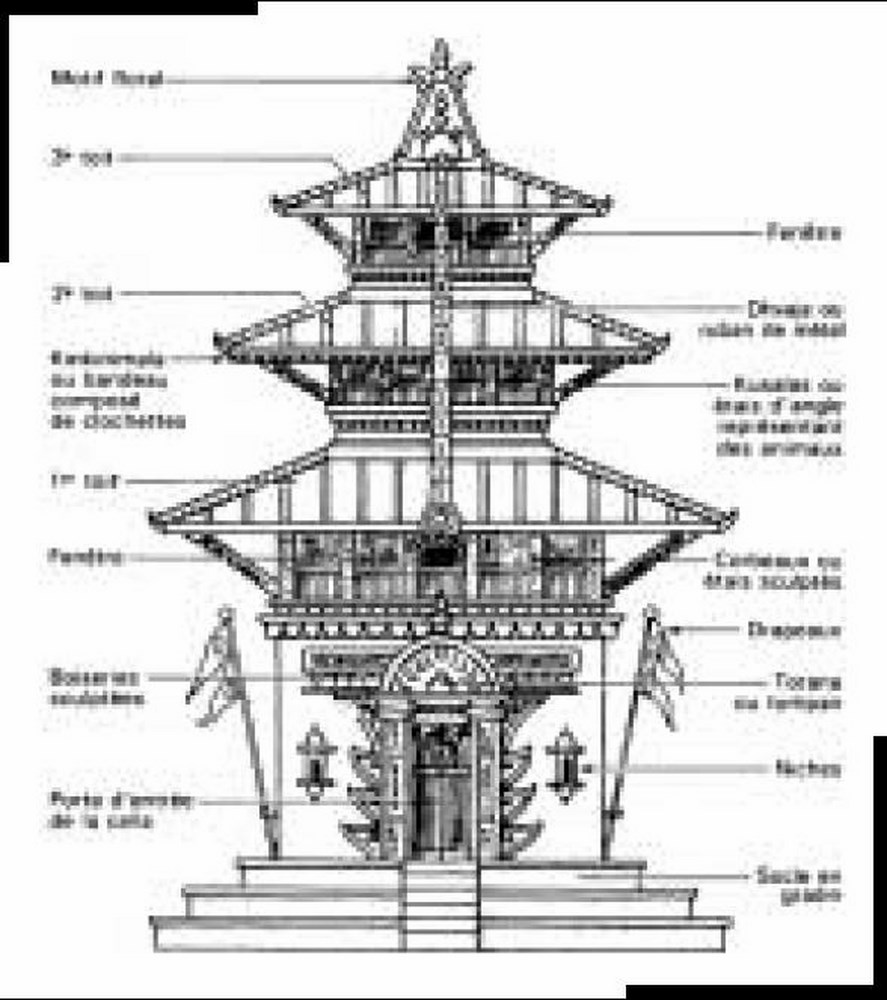

Répondant à l’oblation de l’homme parfait, Purusha, qui avait permis l’existence même du monde, les sacrifices sont la base de la religion des Védas qui nous les décrivent avec une grande précision. Les offrandes d’origine végétale (riz, fleurs, etc.) y sont les plus fréquentes, mais le culte de certaines divinités inclut aussi des animaux, des chèvres, le plus souvent. La pratique de sacrifices humains est mentionnée dans certains textes classiques, mais elle ne paraît avoir été qu’occasionnelle et surtout le fait de sectes ou de clans «sauvages»(15). Il en est de même dans le monde celtique, où les mises à mort rituelles sont attestées par l’archéologie, mais ne semblent pas avoir l’importance que leur ont donnée les auteurs grecs et latins(16). Les points communs, bien sûr, ne s’arrêtent pas là… Les Celtes, eux aussi, pratiquaient des offrandes végétales et animales dans leurs sanctuaires et se livraient à différents rituels dont des parallèles proches peuvent être retrouvés dans les Védas et, même, dans l’Hindouisme moderne. La circumambulation — action de tourner autour d’un lieu sacré — est un rite commun à plusieurs religions indoeuropéennes, mais il semble avoir eu une importance toute particulière dans le monde celtique où il est attesté par les textes(17) et par le plan des lieux de culte. Il n’est peut-être pas inutile de rappeler que le modèle de sanctuaire le plus courant durant la Protohistoire celtique consiste en un espace sacré quadrangulaire, délimité par un fossé et une palissade. Le célèbre sanctuaire picard de Gournay-sur-Aronde sert aujourd’hui de modèle pour retracer l’évolution de ce type de nemeton de La Tène ancienne à la conquête romaine. D’abord occupé par des poteaux directionnels, puis par des fosses d’exposition, le centre de cet enclos sacré voit l’aménagement d’un «proto-temple» (fosse couverte) dès La Tène Moyenne, puis de temples en matériaux légers, pourvus d’une galerie périphérique, qui préfigurent les fana à plan centré de la période romaine. Connu par plusieurs centaines d’exemples, exclusivement sur des territoires à populations d’origine celtique, ce type de temple, comme les précédents, est adapté et même conçu pour la circumambulation. Il en est de même pour tous les temples hindous, dont le modèle le plus simple — la «pagode» hindoue, originaire du Népal — ressemble beaucoup aux fana gallo-romains : une cella (garbha griha en langue indienne), demeure de la divinité dans laquelle ne peuvent pénétrer que les prêtres, une image de la divinité (une statue, généralement), visible depuis la porte du temple, et une galerie périphérique, servant aux circumambulations (voir fig. 7). L’Inde a développé des plans de temples plus élaborés, mais tous sont conçus pour permettre aux fidèles de voir (ou d’entrevoir) la divinité et de tourner autour pour l’honorer.

Outre cette importance de la circumambulation et la grande ressemblance entre un fanum et une «pagode» (le nombre de toits mis à part), les sanctuaires gallo-romains et hindous ont encore en commun une orientation astrologique, généralement tournée vers l’Est, et différents types d’aménagements comme des autels ou des bassins. Mentionnés par César et attestés par l’archéologie, notamment à Gournay-sur-Aronde, les trophées d’armes existent aussi en Inde et au Népal, où le plus célèbre est celui du temple de Shiva à Kirtipur (environ 15 km au sud de Katmandou), sur les murs duquel sont fièrement exposés les kukris pris en 1768 aux envahisseurs gurkas.

Le monde hindou permet encore d’étudier la géographie d’une religion indo-européenne bien mieux qu’à partir de données archéologiques, forcément lacunaires. En Inde, comme à Bali ou au Népal, les temples se trouvent soit au centre des villes, sur la place principale, soit dans des «quartiers» cultuels, en périphérie, ou encore en dehors des agglomérations, à des emplacements marquants, comme des sommets, des sources, des formations géologiques particulières, ete. La vallée de Katmandou illustre parfaitement ce modèle de répartition des lieux de culte. Les trois grandes villes de la vallée — Katmandou (au centre), Patan (au sud) et Bhaktapur (à l’est) — possèdent, en effet, une place centrale (durbar), où se concentrent les plus hautes «pagodes», mais aussi des quartiers de temples (ou des temples de quartiers) et des sanctuaires périphériques, marquant souvent le début de la trame urbaine. Les agglomérations secondaires, et même les villages, présentent une répartition des lieux de culte similaire et, comme les grandes villes, constituent le centre d’un territoire pourvu de sanctuaires extra-urbains. La Vallée de Katmandou en possède quatre principaux : Pashupatinath, Budhanilkanta, Dashinkali et Adinath Lokeswar. Situé à moins de 4 km à l’est de Katmandou, au bord de la rivière Bagmati, Pashupatinath est certainement le sanctuaire le plus vénéré du Népal. Petit Benares dédié à Pashu Pati, avatar «paisible» de Shiva, ce vaste ensemble cultuel est le principal centre de crémation du pays et un important lieu de pèlerinage, notamment lors de la Shivaratri (grande fête annuelle de Shiva). Moins fréquenté, peut-être, mais tout aussi connu que Pashupatinath, Budhanilkanta est le principal sanctuaire de Vishnou au Népal. Construit autour d’un bassin, au milieu duquel une grande statue de la divinité repose sur un lit de cobras, ce sanctuaire, situé à une dizaine de km au nord de la capitale, est le théâtre de nombreuses festivités ouvertes à tous, sauf au roi. Incarnation de la divinité, celui-ci trouverait immédiatement la mort, selon la légende, s’il venait à croiser son regard… Le sombre vallon de Dashinkali, à 20km au sud de Katmandou, abrite, lui, le grand sanctuaire de Kali, la plus redoutable des mahavidyas (manifestations) de la «grande Déesse», amante, parmi d’autres, de Shiva (voir encadré). La «Terrifiante» y est honorée chaque mardi et samedi par des foules qui viennent y sacrifier du riz, des fleurs et surtout des animaux (poulets ou chèvres), dont le sang est aspergé sur les autels, les statues et les murs du temple. Situé au débouché des gorges de Chobar, porte naturelle de la Vallée de Katmandou, le sanctuaire d’Adinath Lokeswar, enfin, est le principal lieu de dévotion du dieu à tête d’éléphant, Ganesh, fils de Shiva et de son épouse «officielle», Parvati. Très populaire dans les pays hindouistes, ce dieu pourvoyeur de chance (notamment pour le commerce) est honoré dans toutes les maisons et dans toutes les échoppes, mais n’a que peu de véritables sanctuaires au Népal.

Outre les grands lieux de culte, fréquentés par tous les habitants de la Vallée, chaque région dispose de sanctuaires extra-urbains dont un, au moins, est dédié à Shiva, un à Vishnou et un à une divinité féminine (variable). Il en est ainsi, par exemple, de la vallée de la Manahara et de sa petite «capitale», Sankhu, situé à une vingtaine de km au nord-est de Katmandou. Ancien relais sur la route du Tibet, ce gros bourg chhetri, encore «médiéval», est au centre de plusieurs sanctuaires «ruraux», généralement établis sur des hauteurs jouissant d’une belle vue sur la vallée et les montagnes. Le plus ancien et le plus célèbre est celui de Changu Narayan, à environ une heure et demie de marche au sud-ouest, dont la création remonte (au moins) au IVème siècle de notre ère. Dédié à Vishnou, dont Narayan est l’un des noms népalais, ce sanctuaire occupe le sommet d’une petite colline, et se présente sous la forme d’un enclos quadrangulaire, bordé de portiques, dont le centre est occupé par une extraordinaire pagode dont les sculptures sont qualifiées de «fabuleuses» par le Guide du Routard. La vallée de Katmandou compte trois autres de ces narayans — le Shika Narayan, au sud-ouest, au pied d’une falaise, le Bisankhu Narayan, au sud-est, au sommet d’un rocher dont le pèlerin doit traverser les failles, et l’Ichangu Narayan, à l’ouest — qui sont des exemples caractéristiques de sanctuaires régionaux, drainant principalement les populations vicinales. La région de Sankhu compte encore deux autres sanctuaires extra-urbains importants : l’un, dédié à la déesse Vajra Yogini, est perché sur un versant abrupt, à environ trois quart d’heure de marche depuis la sortie nord de la «ville», l’autre, dédié à Shiva, se trouve sur le sentier menant au sommet de Nagarkot (2’200 m, environ cinq heures de marche), voué à la même divinité et point de vue «exceptionnel» sur l’Himalaya (on peut y voir l’Everest par temps clair).

En plus de ces sanctuaires nationaux, régionaux ou locaux, il est indispensable de rappeler que chaque maison, chaque source, chaque sommet, est un temple pour les hindous, tout comme les fleuves, certains rochers ou certains arbres, à l’instar des pipals (ficus géants), considérés comme la demeure de Vishnou. Il en était de même dans le monde celtique et gallo-romain, où l’archéologie et l’épigraphie permettent d’entrevoir une géographie du sacré très semblable.

Le territoire helvète fournit des exemples de tous les types de lieux de culte que nous venons de passer en revue : des temples sur les places principales (forum d’Avenches, «fora» de Lousonna ou de Vitudurum), des quartiers de temples (Derrière-la-Tour, à Avenches, Engemeistergut à Berne-Enge), des sanctuaires péri-urbains (sanctuaire de l’Ouest à Lousonna, fana d’En Chaplix, à Avenches) et des sanctuaires extra-urbains, comme celui de la colline d’Ursin, celui de Thun-Allmendingen, dédié aux Alpes, ou celui du Chasseron, à plus de 1600 m d’altitude. Comme dans le monde hindou, ces sanctuaires devaient faire l’objet de pèlerinages et de fêtes. Les similitudes, d’ailleurs, ne s’arrêtent pas là. Celtes et gallo-romains vénéraient aussi les sources, les fleuves, les lacs, les pierres et, probablement, les arbres. À religions analogues, temples semblables…

⟴En guise de conclusion…

Les religions celtiques et l’Hindouisme sont donc, bel est bien, très similaires tant sur le plan de leur origine et de leur histoire que sur celui de leurs panthéons, de leurs classes sacerdotales, de leurs rites ou de leurs sanctuaires (leur forme comme leur répartition spatiale). Nous n’avons pas voulu aborder ici d’autres domaines, comme l’imagerie ou la mythologie, mais la grande ressemblance entre les attitudes et les attributs des représentations divines (position «en tailleur», maniement d’armes, etc., voir encadré supra) et la similitude entre la relation hommes/dieux des chants épiques irlandais et de mythes comme le Râmâyana ou le Mahâbhârata suffisent à démontrer que la comparaison serait aussi des plus profitables pour l’étude de ces aspects là. Il semble donc légitime de prétendre, au terme de cette courte étude, qu’il est intéressant de confronter les religions hindoue et celtique et, avec la prudence nécessaire, d’utiliser les lumières de la première pour éclairer les nombreuses zones d’ombre de la seconde.

Si l’Hindouisme semble offrir des perspectives fructueuses pour l’interprétation de données littéraires, épi-graphiques ou archéologiques concernant les anciens Celtes (ou leurs autres «cousins» indo-européens), il permet surtout d’appréhender une religion polythéiste dans toute sa complexité et de s’en imprégner, non seulement par l’esprit, mais aussi par les sens. Le spectacle d’une cérémonie hindoue est une expérience qui trouble le plus matérialiste des occidentaux et qui ne cesse de fasciner ceux qui s’y intéressent : des chants, des prières et des gestes sans âge, des couleurs et des odeurs, l’encens, les offrandes, la piété des fidèles aussi, leur maîtrise et leur respect du rituel, leur totale «implication»… L’archéologue européen ne peut alors s’empêcher de penser aux sanctuaires antiques, le gallo-romaniste, surtout, frappé par la surprenante ressemblance entre une «pagode» népalaise et un fanum et par la constatation de la circumambulation, notion jusqu’àlors théorique et sans grande signification. Son esprit, alors, s’envole : la prière du soir sur le durbar de Katmandou redonne vie aux temples d’Avenches, une procession autour d’un enclos sacré ressuscite les rites d’un petit sanctuaire de Lousonna, le pèlerinage d’un groupe de villageois au sommet d’une colline raconte Ursin, Sauvabelin peut-être, et tant d’autres lieux de culte gaulois… Mais il n’est pas nécessaire d’avoir beaucoup d’imagination, ni d’être porté sur le lyrisme ou le New Age, pour comprendre qu’une religion vivante est une source de premier ordre pour l’étude d’une religion éteinte, dont l’origine et l’histoire sont semblables. Grâce à l’étude du chamanisme, les recherches sur l’art rupestre préhistorique sont récemment sorties de l’impasse où les avaient conduit des approches psychanalytiques ou «conceptuelles»(18). Il ne peut qu’en être de même pour la religion celtique, souvent torturée par des analyses «personnelles», prétendument scientifiques, ou exploitée par des affabulateurs aux motivations mercantiles (dans le meilleur des cas). L’Hindouisme, enfin, est la seule religion qui permette une approche directe et globale d’un mode de croyance et d’une conception du sacré aujourd’hui disparus en Europe. De prime abord exotique et étrange, sa sagesse n’est pas aussi éloignée du Christianisme que l’on pourrait le croire : amour et respect du vivant, humilité, charité, renoncement… Au-delà de l’infinité d’un panthéon de «manifestations», chaque hindouiste a conscience d’une unicité du divin qui transparaît dans tous les textes religieux, des Védas à Gandhi. «Tous les dieux ne font qu’Un» («al’ da Gods are One») ne cessent de répéter les hindous à l’étranger qui semble s’intéresser à leur religion. Bien loin d’être une concession aux monothéistes (chrétiens ou musulmans), ce credo est le fondement même de la doctrine hindoue. Là encore, l’Inde et l’Occident se rejoignent. C’est, en effet, à Dieu et non aux dieux, que s’adressèrent nombre de philosophes antiques et il n’est pas impossible que cette «unicité dans la multiplicité» ait aussi été au cœur de la religion des Celtes et d’autres peuples européens…

"Monothéisme" hindou

Extraits du Ramakrishna présentés par M. de Smedt dans Paroles des sages de l’Inde, Carnets de sagesse Albin Michel, 1997.

"Si vous me demandez sur quelle forme du Seigneur méditer, je vous dirai de prendre celle que vous voudrez, mais sachez que ces formes ne font qu’Un".

"Quatre aveugles s’assemblèrent un jour pour examiner un éléphant. Le premier toucha la jambe de l’animal et dit : "L’éléphant est comme un pilier." Le second palpa la trompe et dit : "L’éléphant est comme une massue.’ ’ Le troisième aveugle tâta le ventre et déclara : "L’éléphant est comme une grosse jarre." Le quatrième enfin, fit bouger une oreille de l’animal et dit à son tour : "L’éléphant est comme un grand van." Puis ils se mirent à se disputer à ce sujet. Un passant leur demanda la raison de leur querelle ; ils la lui exposèrent et le prirent comme arbitre. L’homme déclara : "Aucun de vous n’a bien vu l’éléphant. Il n’a pas l’air d’un pilier, mais ses jambes sont des piliers ; il n’a pas l’air d’un van, mais ses oreilles y ressemblent, il n’a pas l’aspect d’une jarre, c’est son ventre qui en est une. Il n’est pas une massue, c’est sa trompe qui est semblable à une massue. L’éléphant est une combinaison de tout cela : jambes, oreilles, trompe et ventre." Ainsi se querellent ceux qui n’ont vu que l’un des aspects de la Divinité."

Mes remerciements (namaste) vont à Narayan Khadka, chetri vishnouïte de Budhanilkanta, et à Krishna Acharya, brahmane shivaïte de Bidur.

Notes de Thierry Luginbüh

1. Textes antiques de langues grecque et latine, sources médiévales irlandaises, galloises et bretonnes armoricaines, épigraphie gallo-romaine, archéologie (sanctuaires, représentations sacrées), toponymie, traditions et contes populaires, etc.

2. Le lecteur intéressé trouvera une bibliographie d’ouvrages sérieux à la fin de cet article (consultez l’article d’origine). D’autres livres, bien représentés en librairie, sont utilisables avec prudence (après avoir lu les précédents), d’autres enfin (une majorité dans certains négoces) n’ont qu’une valeur humoristique…

3. La Toussaint, par exemple, avatar chrétien de la "fête des morts" celtique (Samain en irlandais, Samonios en gaulois, ou la fête de la Saint Jean, reprenant la symbolique solaire et printanière de Beltaine. Voir F. Leroux et C.-J. Guyonvarc’h, Les fêtes celtiques, Rennes,1995.

4. Voir Luginbühl 1998 (Chronozones no 4, p.48)

5. À ces trois castes primaires se sont rapidement ajoutées celle des vaisyas (marchands) et celle des parias (hors castes ou "intouchables").

6. Leroux et Guyonvarc’h 1986, p. 270288.

7. Voir Clément d’Alexandrie, Stromata, I, XV, 71, 3 sqq, [ ] Pythagore était un auditeur des Galates et des Brahmanes

ou Diodore de Sicile, V, 28, 6 : la doctrine pythagoricienne prévaut parmi eux (les druides)

.

8. Voir, notamment, Leroux et Guyonvarc’h 1986, p. 31-32 et 425-431.

9. La question a notamment été traitée par G. Dumézil en 1935. Voir aussi A. Rey dir, Le Robert, dictionnaire historique de la langue française, Paris, 1998 (petit format), tome 1, p. 498-499.

10. Il n’est pas exclu, néanmoins, que certaines civilisations européennes (et, peut-être, celtiques) aient aussi livré les restes de leurs morts à des cours d’eau. Cette hypothèse, impossible à vérifier, pourrait expliquer l’extrême rareté des tombes connues pour certaines périodes.

11. Chaque hindouiste se voue à une divinité de son choix, généralement l’une de la Trimûti, le plus souvent Vishnu ou Shiva.

12. Le temple d’En Chaplix, à la sortie nord d’Avenches, par exemple. Voir, notamment, Fellmann, R., La Suisse gallo-romaine, cinq siècles d’histoire, Lausanne, 1992, p. 269-272.

13. Voir J. Morel, "Un nouveau temple rond gallo-romain à Avenches VD", dans ASSPA, 76, 1993, p. 161-168 et P. Moinat, "Deux inhumations en position assise à Avenches", dans BPA, 35, 1993, p. 5-12.

14. Nous tenons à remercier M.-A. Haldimann qui nous a permis de présenter ici ces informations.

15. Voir Renou 1996, p. 72.

16. J6 Voir Leroux et Guyonvarc’h 1986, p. 66-76 et Brunaux 1996, p. 115-132.

17. Posidonios chez Athénée XXIII, notamment. Voir Leroux et Guyonvarc’h 1986, p. 303-304.

18. Travaux de J. Clottes, notamment.

Notes

Notes

☩ Thierry Luginbühl, article : « Hindouisme et religion Celtique », publ. in Chronozones, N°5 (1999), pp. 10-19.

■ Les illustrations sont parfois de très mauvaise qualité et nous n’avons pas toujours pu retrouver la source d’origine afin de corriger cela. Nous avons remplacé avantageusement la photographie de Sucellos. Pour Rigane, le fanum et la pagode, nous n’avons pas trouvé la source ni rien qui pour les uns ou les autres faire office de remplaçant, nous les laissons donc dans leur état d’origine.