Abiose

[abioz], subst. fém.

| Définition |

[Occultisme] ► Utilisé en biologie pour exprimer la cessation apparente des manifestations de la vie chez un organisme extrait de son milieu ou étant privé des fonctions nerveuses présidant à leur manifestation. Le terme est employé de manière analogue en occultisme pour signifier les états de mort apparente de certains saints ou yogis. |

|---|---|

| Étymologie |

■ Grc. : pfx.prv ἀ- + βίος (Bios) {vie}. |

| Commentaires |

I. Occurrences► Rare, trouvé ex. chez l’orientaliste Julien Tondriau (L’Occultisme). |

| Renvois |

↪ Connexe : Stase |

Abîme

[abim], subst. masc.

| Définition |

[Cosmographie] ► Point idéal d’existence primordiale, indifférenciée et informe, préexistant à la première manifestation. Il sera d’abord chaotique avant de devenir cosmos. Ce cosmos dispose d’attributs qui sont à l’opposé, soit la différenciation et l’organisation. [Religion] ► L’abîme peut d’abord se référer au sens ci-avant et désigner dans le contexte chrétien (chez Eckhart ou Hadewijch), le lieu abstrait et insondable où réside, au-delà de son déploiement trinitaire, l’un. ↳ Tauler précise que ce lieu n’étant pas soumis à l’objectivation il abolit toute différenciation et en conséquence, toute créature plongeant dans l’abîme ne fait qu’un avec Dieu. ► Par extension de son sens abyssal, désigne l’enfer dans son état de profondeur infinie et impénétrable, sans fondement, sans repères trigonométriques ou temporels. Ce lieu abstrait rappelle symboliquement la gueule du Léviathan, la fin des temps ou l’utérus avaleur de la Tiamat Akkadienne, figure de destruction mais aussi de régénération comme un bain de matière primordiale. [Héraldique] ► Point central de l’écu. |

|---|---|

| Étymologie |

■ Grc. : pfx.prv ἀ- + βυθός (Bythos) {profondeurs insondables de l’océan}. ↳ Lat. : abismus {fosse sans fond}

|

| Commentaires |

I. Occurrences► a. On trouve au Psaume 104.5-6 (Vulgate) : ► b. L’Ungrund {Non-fond} ou Urgrund {Fond originaire} est une notion fondamentale de Jakob Böhme(1). Tous les contraires s’y annulent dans l’ineffable origine de la divinité alors conçue comme absolu sans détermination. Cet état préexiste à la volonté de cette même divinité de se connaître elle-même. ↳ On peut aussi rapprocher la notion du grundlos rhénan, même si la dialectique y présidant est différente. ► c. Hormis l’ichtyocentaure du même nom dans la mythologie, on trouve un Βυθός (Bythos) dans le gnosticisme. Il désigne la première émanation du Plérôme, parfois contrepartie d’un Éon parèdre comme dans le système valentinien. ► d. Dans le polythéisme nordique, le Gylfaginning {La Tromperie de Gylfi}, partie cosmogonique de l’Edda de Snorri, mentionne le Ginnungapap, espace de potentialité magique et abîme insondable séparant, avant la création du cosmos, au sud, Muspellheim (monde de glace) et au nord, Niflheim (monde de feu). ↳ Également mentionné dans la Völuspá {Prophétie de la sybille}, cet espace vide générera Ymir et Audhumla, enclenchant la Création mais sera aussi l’état dans lequel reviendra le cosmos après le Ragnarǫk. ► e. Dans les religions dharmiques, le पाताल (Patala) contient sept लोक {mondes inférieurs} et le नरक (Naraka), le plus bas de tous, contient sept enfers qualifiés comme "abîmes". |

| Notes |

1.⟴ 𝕍 Le Fini et l’infini chez Böhme (2006) de David König. |

| Renvois |

↪ Connexe : Ain, Ginnungapap, Plérôme |

Abjuration

[adʒyʁasjɔ̃], subst. fém.

| Définition |

[Droit] ► Dénégation d’une obligation, d’un privilège ou d’une dette précédemment contractée. En droit romain, le mot est uniquement négatif puisque cette dénégation s’accompagne d’un parjure (l’inverse est "éjuration"). En droit gaulois, on pouvait abjurer ses parents afin de se soustraire aux droits et aux devoirs qui découlent de ce lien de parenté. En droit anglais, on peut de même abjurer une personne, son autorité et par conséquence, son domaine de juridiction. Ainsi un criminel pouvait, sous la condition de s’être réfugié dans un lieu sacré, abjurer le roi et sa loi et ainsi choisir le bannissement à perpétuité de l’île plutôt que l’exécution de la peine. [Théologie] ► Renonciation à des idées ou croyances effectuée de façon formelle et solennelle. Se différencie ainsi de l’apostasie qu’elle supplante en dignité. Concerne d’abord le domaine religieux puis par extension, tout engagement moral et/ou philosophique. [Catholicisme] ► Le rituel d’abjuration est mis en vigueur suite à l’avènement du nestorianisme et du monophysisme. Durant l’âge de l’inquisition, il existait jusque quatre formes d’abjurations canoniques qui intervenaient selon la gravité de l’acte d’apostasie ou d’hérésie : de levi, de vehementi, de violento et de formali(1). |

|---|---|

| Étymologie |

■ Lat. : abjuratio, de ab {hors/loin de} + iūrō {prêter serment} i.e. renier par serment. |

| Commentaires |

I. Désenvoûtement et exorcisme► L’abjuration un acte de déliement particulièrement recherché dans le désenvoûtement et l’exorcisme et qui intervient communément avant un acte de purification. L’abjuration du lien existant entre la victime et la cause de sa souffrance(2), a pour effet la restitution des moyens psychiques de la victime, ce qui est une condition sine qua non à son rétablissement complet et durable dans les plus brefs délais. |

| Notes |

1.⟴ Galilée par exemple, était concerné par un de vehementi quoique avec circonstances aggravantes. 2.⟴ Un sorcier, une entité ou la victime elle-même. |

| Renvois |

↪ Connexe : Exorcisme, conjuration, invocation, évocation |

Ablution

[ablysjɔ̃], subst. fém.

| Définition |

[Religion (général)] ► Action de se laver une partie, tout le corps ou des vêtements à l’aide d’eau et ce à des fins purificatoires (le terme "lustration" est plus propre lorsqu’il s’agit de l’ablution d’un lieu ou d’un objet). Par analogie rituel de purification de l’âme፧, très répandu dans les diverses religions et condition indispensable à toute action rituelle. [Religion (catholique) 1] ► Action du prêtre se lavant l’index et le pouce et purifiant le calice avec l’eau et le vin ou bien buvant le vin après sa communion après avoir pris l’hostie. L’on accompagne ces rituels avec l’oraison [Religion (catholique) 2] ► Utilisation de l’eau bénite au baptême et au lavement des pieds du jeudi saint. ► Enlever des sels surabondants d’un corps par l’action d’un liquide, en particulier de l’alcool afin d’imprimer à ce corps des vertus particulières. |

|---|---|

| Étymologie |

■ Lat. : abluo {Lavement, purification} ► Depuis Tertullien (Du Baptême) abluo prend le sens religieux : "absolution" ; i.e. selon Saint Ambroise (De la Pénitence) : |

| Commentaires |

I. Nature► L’ablution, fortement liée au symbolisme de l’eau et à son caractère mystérieux, matriciel, nourricier et initiatique peut avoir pour objet aussi bien de purifier que de bénir en s’appropriant soit les forces naturelles de la source concernée ou bien celles de Dieu où l’eau sert alors de matrice intermédiaire aux forces divines. Sa purification est de nature différente de celle apportée par les trois autres éléments. II. Exemples► Pour d’excellents exemples, 𝕍 l’achama et le célèbre Pèlerinage de Kumbh Mela de l’hindouisme ainsi les harae du shintoïsme en particulier le misogi. Un autre exemple célèbre est celui des candidats à l’initiation des mystères d’Eleusis à qui l’ont faisait observer entre autres rituels purificatoires complexes, l’ablution rituelle. |

| Renvois |

↪ Connexe : Fumigation |

Abracadabra

[abʁakadabʁa], subst. masc.

| Définition |

[Magie] ► Très fameux mot de pouvoir dont l’emploi historique est de prémunir et de guérir les maladies. En particulier efficace sur les douleurs intestinales et la fièvre en général. |

|---|---|

| Étymologie |

► Comme bien des termes cabalistiques qui passèrent de main en main, ses significations et prononciations varient selon le contexte dans lequel on le situe et la manière que l’on a de l’appréhender ce qui explique ses diverses étymologies desquelles on peut difficilement tirer une généalogie. ■ Ara. : adhadda kedhabhra {que la chose soit détruite}. ■ Ara. : Evra ke debra {je crée d’après mes paroles}, {que les choses dites prennent vie}. ■ Clt.Irl. : Abra ou Abar {épithète du Dieu suprême} + Cad {sacré} i.e. : "Abra le saint". (Godfrey Higgins in The Celtic Druids (1827)) ■ Chl. : abbada ke dabra {Péris tel ce mot}. ■ Egy. : Abaka (Akh, Ba + Ka) + Tep {Mot} + Ra. i.e. : "Verbe dans les trois corps (supérieurs)" ■ Grc. : Ablanathanabla {Lat. : Pater ad nos veni {Tu es un père pour nous tous}}. On trouve aussi "Ablanathanalba" sur certaines amulettes figurant le célèbre palindrome. Le sens est peu clair, certains préfèrent y voir des racines heb. ou ara.. ■ Grc. : Αβραξας ("Abraxas") ? du cpt., pers. ou egy.. Symboliquement : {ne me blesse pas} ou {protège moi} i.e. : totalité cosmique (365). ■ Heb. : ברק (Baraq) {foudre} + דבר (Davar) {parole}, i.e. : {parole foudroyante}. ■ Heb. : הברכה דברה (Habrakha dabra), signification : {la bénédiction a parlé}. ■ Heb. : Arba {quatre} + Dâk {casser}, i.e. : "Le tétragramme anéantit (domine) les (quatre) éléments". ■ Heb. : Ab {Abba : Père} + Ruah Ha Kadosh {Esprit Saint} + Dabar {Parole ou verbe} i.e. : la trinité. ■ Heb. & Ois. & Lat. : Abreq ad Hâbra {envoie ta foudre jusqu’à la mort}. ■ Lat. : ABC (b.a-b.a) ■ Ois. : Ab {Lat. : "depuis"} + Red {Ang. "Rouge" : limon, monde matériel} + Ad {Lat. : "Jusqu’à"} + Ab {Lat. : "depuis"} + Râ. i.e. : Du feu au soleil, du relatif à l’absolu, du microcosme au macrocosme, ce qui du reste synthétise les trois idées directrices soulevées par la compilation des différentes significations (Destruction, protection, invocation à l’absolu). |

| Commentaires |

I. Utilisation► Se portait ℙ sous sa forme graphique en tant que préservatif ou porte bonheur, d’abord en Perse, puis est passé en Syrie, en Égypte et enfin en Grèce. Son pouvoir est multiplié s’il est porté autour du cou en philactère. Il faut écrire ce mot sur du parchemin ou mieux, le graver sur une médaille plusieurs fois l’un au dessus de l’autre, tout en le diminuant une lettre après l’autre et de manière rétrograde jusqu’à ce qu’il n’en reste plus qu’une. ↪ Les chrétiens l’ont d’abord employé contre le mauvais œil, puis on l’a tenu pour favoriser les rencontres avec le Diable. Continuant sa dérive sémantique, il est par suite devenu l’archétype de la formule magique, utilisée dans la prestidigitation pour signifier : "L’illusion est opérée". II. Formes► En hébreu comme on n’écrit pas les voyelles, on obtient en neuf lettres : הברהקדברה (HBR HCD BRH) ou אברקאדברא (ABR KAD BRA). On trouve plusieurs versions du talisman. Soit on écrit les lettres sur neuf couches en écrivant ces trois mots de gauche à droite et en ôtant une lettre à partir de la droite, soit on écrit sur cinq couches, de droite à gauche, en ôtant une lettre au début et à la fin des mots "foudre" et "parole". Dans les deux cas, א donne le ton de la formule. ► En grec on le trouve écrit "aβρασαδαβρα" certains auteurs anciens l’ont donc transcrit "abrasadabra". ► Forme réduite : "Abrac" (𝕍 juste après la croix en argent gravée du VII – VIII trouvée dans une tombe de la Cathédrale de Lausanne bs. Musée cantonal d’archéologie et d’histoire de Lausanne). ► Ses formes graphiques peuvent être comprises comme un entonnoir en trois dimensions attirant les forces célestes vers la terre ou bien repoussant le mal comme une épée de feu. Sonoriquement et gestuellement, la parole peut-être comprise comme un cercle, la foudre telle un marteau et א comme focalisateur phonosémantique. III. Références► Pour une première mention écrite, 𝕍 Préceptes médicaux, Serenus Sammonicus, chapitre 52 : Contre la fièvre demi-tierce. ► Crowley a utilisé sa propre forme dans une invocation à Horus contenue dans son Livre de la Loi : "Abrahadabra", qu’il décrit dans le Liber Samekh comme   |

| Renvois |

↪ Connexe : Abraxas |

Abréaction

[abʁeaksjɔ̃], subst. fém.

| Définition |

[Psychologie] ► Libération d’une émotion refoulée et véhiculée par un acte physique ou verbal. Elle a lieu lorsque la conscientisation de l’évènement ayant induit cette émotion est correctement interprétée par l’appareil psychique. |

|---|---|

| Étymologie |

■ Lat. : ab {hors de} + re {retour} + actio {agir} i.e. : "nouvelle réponse". ↳ All. : (d’origine) Abreagieren (Néologisme de Breuer et Freud)

|

| Commentaires |

I. Mécanisme► Lorsque le choc émotionnel d’une expérience est trop intense, incongru ou discret pour être vécu correctement par le sujet, la catharsis est ralentie pour diverses raisons mais peut toujours s’opérer spontanément notamment par l’entremise du sommeil. Lorsqu’elle est considérablement ralentie, des pathologies finissent par apparaître et un transfert doit s’opérer pour faire levier sur l’opération naturelle. ► Dans la mesure où une conscientisation froide ne suffit pas la plupart du temps - même si elle peut ralentir la progression de la pathologie potentielle ou effective -, une actualisation de la situation émotionnelle dans une intensité ou une situation psychique (ou situationnelle) différente (comme la subnarcose) demeure bénéfique pour déclencher l’abréaction. ↳ Cette dernière peut se faire pas étapes mais il y a alors un risque que le trouble se déplace dans le psychisme par des associations symboliques fallacieuses. Cela est particulièrement vrai s’il s’agit d’agieren compensatoires mineurs qui, présents depuis trop longtemps, sont entremêlés dans la personnalité. |

| Renvois |

↪ Connexe : Purification |

Abréviations maçonniques

| Définition |

[Franc-Maçonnerie] ► Abréviations couramment utilisées en franc-maçonnerie latine pour les correspondances internes. Aucune règle n’est définitivement fixée mais usuellement, si cela suffit à la compréhension, on utilise la première lettre d’un mot. Ou bien, pour éviter d’éventuelles ambiguïtés ou des confusions avec des mots moins courants, sa première syllabe suivi de la première consonne. On exprime le pluriel en doublant l’initiale. Dans tous les cas on fait suivre cette abréviation de trois points disposés en triangle ou d’un simple point. |

|---|---|

| Commentaires |

I. Exemples● Frère : F.˙. ↪ On peut aisément trouver plus de trois cent abréviations pour la langue française. ↪ Ce ternaire n’apparut qu’au XVIII et eut plusieurs formes qui sont :. | . : | … et ∴ qui s’est imposé. II. Frères trois points► Le terme bien connu de Frères trois points a pour origine ces abréviations : leur première mention, vient de l’ouvrage de Léo Taxil : Les Frères trois points : révélations complètes sur la Franc Maçonnerie, un emploi ironique donc. |

| Renvois |

↪ Connexe : Langues hermétiques |

Abred

[abʁed], subst. masc.

| Définition |

[Religion] ► Roue symbolique représentant une réalité métaphysique liée à la fatalité des cycles de transmigration. Ces cycles impliquent l’évolution mais l’Homme doit s’en extraire en s’élevant moralement afin de sortir de son oscillation entre instinct et idéalité. Cela afin d’atteindre la plénitude et la félicité dans le cercle supérieur de Gwynfyd. |

|---|---|

| Étymologie |

■ Cel. : {Liberté, libération}. |

| Commentaires |

I. Description► Ce terme est tiré des apocryphes Triades galloises de l’érudit et néo-druide Iolo Morganwg. Il s’agit manifestement d’une innovation idéologique adaptée à l’air de son temps dans la mesure où aucune source manuscrite antérieure n’atteste de ces notions. On trouvera quelques similitudes conscientes ou non avec le védisme, similitudes qui en tout état de cause, ne sont pas dissonantes avec le contexte dans lequel il a écrit. 𝕍 par exemple Hindouisme et religion Celtique de Thierry Luginbühl. |

| Renvois |

↪ Connexe : Gwynfyd, Ceugant |

Abside

[absid], subst. fém.

| Définition |

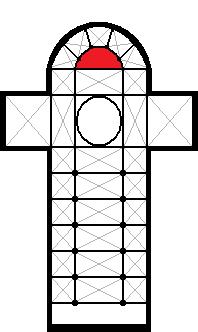

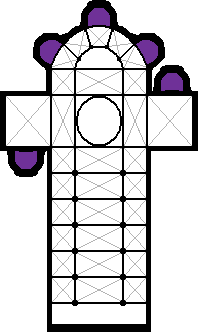

[Architecture] ► Extrémité orientale et hémicirculaire du chœur, parfois de forme polygonale, plus rarement plate. |  |

|---|---|---|

| Commentaires |

I. Description► Stricto sensu, le terme qui vient d’ἁψίς, désigne le cul-de-four, niche voûtée terminant les basiliques antiques, mais le sens s’est étendu pour désigner la zone entière. ► Elles sont d’une manière générale dépourvues de bas-côtés et d’absidioles፧ jusqu’au m.II où cette disposition devient alors plus commune. II. Situation► Un exemple d’édifice à l’abside carrée est la Cathédrale de Laon. Économique, ce mode de construction est plus répandu dans les églises du nord de la France. ► Il s’agit la plupart du temps de la pièce la plus ancienne de l’édifice pour des raisons tant religieuses qu’architecturales. |

Absidiole

[absidjɔl], subst. fém.

| Définition |

[Architecture] ► Chapelle disposée autour de l’abside, du déambulatoire፧ ou du transept. |  |

|---|---|---|

| Commentaires |

I. Désignation► Disposée autour de l’abside ou du déambulatoire, on la désigne par le terme de chapelle rayonnante et lorsque elle est située sur les bras du transept, on la nomme chapelle orientée. ■ Désignée autrement sous le nom de "chapelle absidiale". II. Situation► L’absidiole s’ouvrant directement sur le transept est plus commune dans les églises romanes, là où une ouverture sur l’abside est bien plus répandue dans gothiques. ► Au XIII, les absidioles dans l’axe de l’édifice, désignées simplement par le terme de chapelles axiales, et dédiées à la Vierge sont monnaie courante. |

Absolu

[absɔly], adj. et subst.

| Définition |

[Religion] ► Qui existe indépendamment de toutes conditions : sans cause, sans conditions et contenant sa propre fin. |

|---|---|

| Étymologie |

■ Lat. : Absolvere {Dégager quelque chose d’attributs, s’acquitter d’un devoir, absoudre, éclaircir par la prise de hauteur}. |

| Commentaires |

I. Caractéristiques► L’absolu est donc unique, simple et pur, omniprésent et nécessaire. Indifférencié, il est sans attributs, sans variations, sans limites et est ainsi informe et "incomposé". Il s’oppose donc à l’imparfait qui lui est contingent. Ce dernier est en effet délimité, partiel et donc en relation de dépendance vis à vis de l’absolu. 𝕍 Nicolas de Cues, De la Docte ignorance (L°I). ↪ Synonyme de principe universel, l’absolu est donc la fusion de tous les opposés : l’être et le non être, le zéro et l’infini, le mouvement et l’immobilité, l’immanent et le transcendant. Ses caractéristiques nous échappent car il contient tout ce qui est, de manière complémentaire et supplémentaire. Le concept ne peut dès lors porter de nom ou de symbole puisqu’il est inenvisageable pour l’Humain qui est lui, par définition, limité : il ne peut donc l’appréhender que par au moins une paire de concepts opposés. ► On dit de principes comme le Bien, le Beau et le Vrai qu’ils sont des absolus relatifs, en ce sens que leur proportion d’indépendance est moins importante que dans le concept pur : ils sont vrais en eux-mêmes car elles tiennent leur cause de l’absolu absolu.

► Son antonyme est "dépendant" et non "relatif" car l’absolu est tout à fait dépourvu de dépendance. En revanche, il contient en lui-même le relatif puisque la notion d’absolu n’implique pas qu’une chose ne puisse dépendre d’elle. Les idéalistes allemands (Kant, Hegel, Schelling et Fichte) ont fait de ce concept un des axes majeurs de leurs réflexions (et de leur désaccord !). II. Occurrences► Le concept est abordé et décrit de façon différente, plus ou moins extrême selon les philosophies et les religions et l’idée est finalement consubstantielle de celle de Dieu i.e. de l’Être, bien que cette identification ne soit, en pratique, pas sans poser des problèmes d’ordre philosophique et mystique. Ainsi, l’absolu est par exemple l’"Un" chez Platon et Plotin, "Acte pur" pour Aristote, il est ब्रह्मन् (brahman) dans les उपनिषद्, (Upaniṣad) et le वेदान्त (vedānta), शून्यता (śūnyatā) {vacuité} chez les bouddhistes ou encore le 道 (dào) {voie} dans le taoïsme. ↳ Les religions, dont l’objet est d’établir un lien émotionnel entre les adeptes et l’absolu, abolissent le caractère impersonnel de ce dernier, en lui attachant des noms et des titres en rapport avec ses caractéristiques logiques ou ressenties. Puis ce faisant, certaines formalisent par glissement un ou des intermédiaires : ntm. Christ pour Dieu le Père, Ishvara pour brahman, तथागत (Tathāgata) {ainsi-venu} pour śūnyatā qui incarnent cet absolu. Leur fonction fondamentale est alors de relier ledit absolu aux adeptes. |

| Renvois |

↪ Connexe : Aïn Soph, Bythos, Un le tout, Taijitu, Pierre philosophale, Parabrahman. |

Abstraction

[abstʁaksjɔ̃], subst. fém.

| Définition |

[Philosophie] ► Idée de caractère universel qu’on ne peut saisir par une objectivation spatio-temporelle. |

|---|---|

| Étymologie |

■ Grc. : (d’origine) ἀφαίρεσις (aphrairesis) {retrancher de} ↳ Lat. : abstraho {Tirer hors de}

|

| Commentaires |

I. Mécanismes► On abstrait métaphysiquement une idée ou une partie celle-ci afin de l’essentialiser et d’en faire un concept. Cela fait, elle échappe aux réalités apparentes du sensible qui sont par nature transitoires et accidentelles. ► Abstraire, c’est s’éloigner par la hauteur, considérer isolément et synthétiquement l’objet de son attention, l’élever au niveau de l’intelligence par le biais de l’imagination. Selon le mot alchimique, abstraire la quintessence d’une chose, c’est se mettre en relation avec son essence. ► L’éloignement est vertical et non pas horizontal, sinon il s’agit d’une dissociation. L’adjectif "abstrait" s’oppose à la réalité sensuelle du "concret". II. Évolution du concept► Les positions opposées de Platon (Timée, le réalisme) et Aristote (Catégories, le nominalisme) sur les propriétés de ces abstractions, passant par Porphyre, Boèce puis Érigène, déboucheront dans la scolastique du moyen-âge à la célèbre Querelle des universaux qui verra apparaître une position intermédiaire : le conceptualisme d’Abélard. |

| Renvois |

↪ Connexe : Quintessence, Métaphysique |

Accident

[aksidɛnt], subst. masc.

| Définition |

[Philosophie (aristotélicienne)] ► L’accident, au sens ontologique, est inhérent à une substance qui en constitue le support. Cependant l’accident, simple possible d’être, n’est pas en retour nécessaire à la substance ni n’en constitue une de ses caractéristiques générales. En conséquence, les accidents d’une substance, propriétés occasionnelles qui ne font pas parti de son essence, peuvent être modifiés ou supprimés sans que la substance, subsistant par elle-même et dans le temps, ne change d’espèce ou ne disparaisse. La couleur et la forme sont par exemple des accidents d’une substance. Les propriétés de l’accident s’opposent ainsi à celles de la substance. [Théologie (christianisme)] ► Accidents, espèces, apparences dits "eucharistique". Propriétés sensibles qui subsistent vis à vis de l’hostie et du vin après la consécration du saint sacrement : volume et texture, couleur et saveur(1). |

|---|---|

| Étymologie |

■ Grc. : συμβεβηκός (symbebekos) {propriété accidentelle}. ■ Lat. : accidens {Tomber sur, survenir}. |

| Commentaires |

I. Description► La notion d’abord définie par la métaphysique d’Aristote et constitue l’un des quatre universaux qu’il indique dans ses Topiques (I,4) : ► Aristote distingue dans ses Catégories (IV), neuf espèces d’accidents : qualité, quantité, relation, action, passion, lieu (localisation), temps (durée), situation spatiale, manière d’être. ☩ Documentation pertinente☩ 𝕍 Accident, catégories et prédicables dans l’œuvre d’Aristote in Revue Philosophique de Louvain (S°3, T°61, N°71 pp. 361-401), Madeleine van Aubel, 1963. |

| Notes |

1.⟴ Sur cette question, 𝕍 Somme Théologique (T°IIIa,Q.75). Pour une rétrospective de la façon de percevoir et d’aborder le problème : Eucharistiques (accidents) in Dictionnaire de théologie catholique (éd. Letouzey et Ané), T°5, P°2 pp.1368-1452). |

| Renvois |

↪ Aval : Actio immanens / transiens |

Acédie

[asedi], subst. fém.

| Définition |

[Théologie] ► Vice, puis péché de torpeur spirituelle et de paresse morale, empathie désorganisée générant une atonie et une nervosité accablante et provoquée entre autre par un relâchement de l’ascèse. [Psychologie] ► Mélancolie prenant forme dans un dégoût pour la vie et une indifférence affective menant à l’inhibition de l’action. |

|---|---|

| Étymologie |

■ Grc. : ἀκηδία (akêdia) {Anxiété, négligence de soins (ntm. des morts)} ↳ Lat. : acedia {Indifférence, dépression}

|

| Commentaires |

I. Histoire► Origène puis Évagre (Traité Pratique) formalisent les premières listes de λογισμοί (logismoi) {Mauvaises pensées} et évoquent l’acédie, ► Thomas d’Aquin dans la Somme Théologique énumère la liste des péchés capitaux de Grégoire Ier, se référant à Jean Damascène. Il définit l’acédie comme froide et inerte telle l’acide et provoquant un dégoût de Dieu poussant à l’inaction. À partir de la réforme, l’acédie dont le sens s’est passablement dégradé a régressé dans le concept de paresse. II. Occurrences littéraires► Dante à placé les acidiosi à coté des violents et des colériques : ils sont enfoncés dans la vase d’un marécage, pouvant à peine parler. Le concept est proche du Spleen Baudelairien à ceci près que ce dernier mène à l’idéal par le biais des correspondances. |

| Renvois |

↪ Connexe : Spleen. |

Achéropite (acheiropoïète, achiropoëte)

[akɛʁopit], adj.

| Définition |

[Théologie] ► Objets produits de façon miraculeuse (comme par un dieu ou un esprit) ou surnaturelle (comme par la foudre ou l’eau). Par extension, le terme s’applique également aux copies humaines des objets en question. |

|---|---|

| Étymologie |

■ Grc. (orig) : pfx.prv ἀ- + χείρo (chéiro) {Main} + ποιέω (poiéô) {faire} i.e. : Non faite par la main (de l’Homme). |

| Commentaires |

I. Histoire► Le Suaire de Turin est l’exemple le plus connu d’objet achéropite, mais l’Église reconnaît aussi d’autres reliques comme le Mandylion, l’Odigitria et l’Uronica pour les plus importantes mais aussi le Voile de Manoppello, le Seigneur des miracles ou l’icône de la Vierge de Guadalupe. ► Le phénomène démarre à Byzance vers le m.VI où l’on commence à évoquer des icônes de la Vierge qui dotées de pouvoirs surnaturels auraient été peintes par la main de saint Luc. Ces œuvres achéropites sont le point de départ de l’origine du culte des icônes si cher au christianisme orthodoxe. II. Autres objets achéropites► Les fulgurites ou les manifestations de bijoux par l’ectoplasme spiritique sont également des objets achéropites. |

| Renvois |

↪ Connexe : Fulgurite |

Acide

[asid], adj. et subst. masc.

| Définition |

► Liqueur ou esprit ayant une action corrosive et acide, opposée à celle de l’alcali. Désigne l’or philosophique, le soufre des sages, le magistère au rouge ou l’acier princeps. |

|---|---|

| Étymologie |

■ Ind.Eur. : ac- {être pointu, piquant} ↳ Lat. : aceo {aigrir}

↳ Lat. : Acetum. {Vinaigre} ► Par extension, acetum désigne une solution d’acide acétique, liquide corrosif et dissolvant capable d’attaquer (brûler) les métaux, mais aussi un esprit caustique et/ou sagace. |

| Commentaires |

I. Situation► L’alcool à l’air libre produit le vinaigre par fermentation, raison pour laquelle sa découverte fut rapide dans la mesure où le brassage de la bière et la vinification du moût de raisin était déjà pratiquée dès le néolithique. C’est Geber qui en distillant le célèbre antiseptique parvient à isoler l’acide acétique. ► Les acides sont nombreux en alchimie et particulièrement utiles lors de l’œuvre au noir. L’acide sulfurique (vitriol), l’acide tartrique puis l’acide nitrique(1) et enfin l’acide muriatique(2) sont les principaux acides alchimiques et furent tous découverts par Geber. L’alkahest፧ paracelcien quant à lui est un acide universel. II. Symbole► Son symbole alchimique est une croix, croix que l’on retrouve fréquemment dans divers symboles alchimiques, magiques et astrologiques. |

| Notes |

1.⟴ Azoth, eau-forte, esprit universel. 2.⟴ Ces deux dernières ensemble forment l’eau régale, seule à même de dissoudre l’or. |

| Renvois |

↪ Connexe : Azoth, Alkahest |

Acroamatique

[akʁoamatik], adj.

| Définition |

[Philosophie] ► Enseignement oral, partie la plus élevée d’un enseignement, de nature ésotérique et initiatique c’est à dire proprement théologique. On le juge inaccessible au plus grand nombre et en conséquence, inapproprié ou dangereux d’être discuté en public. |

|---|---|

| Étymologie |

■ Grc. : ἀκρόασις (acroasis) {Entendre, écouter (un cours) et donc être disciple}. |

| Commentaires |

I. Un concept d’abord aristotélicien► Se dit de l’enseignement secret qu’Aristote transmettait oralement à ses disciples initiés du Lycée, usant de l’apodictique au profit de la dialectique. ► Plutarque (Vie d’Alexandre) rapporte qu’Alexandre aurait été initié à la partie acroamatique (c’est à dire métaphysique) ainsi qu’a celle époptique (relative aux Mystères d’Éleusis c’est à dire à la mystique) de l’enseignement de son maître. ↳ Dans une lettre Le Grand reproche à Aristote de les avoir publiés ce à quoi il rétorque qu’ils sont publiés sans l’être, lui rappelant probablement que sans l’enseignement oral de maître à disciple, la substance de son texte qui n’est plus que notes, échappe au lecteur. ➧ Notons au passage que cet échange épistolaire est inconnu du public avant sa publication par Andronicus de Rhodes et qu’étant donné son rôle dans l’aristotélisme et le style des lettres, il est vraisemblable que ce soit une forgerie. II. Sens étendu► Si le terme se dit d’abord des disciples avancés d’Aristote, il désigne ensuite ntm. les disciples de Pythagore (via le Philosophumena d’Hippolyte de Rome) ou certaines doctrines du stoïcisme. ► On dit donc de la langue des oiseaux qu’elle est acroamatique à double titre : parce qu’elle ne se déploie que dans dans le cadre oral par l’entremise de la caballe phonétique et parce qu’elle est essentiellement porteuse d’un sens ésotérique. |

| Renvois |

↪ Connexe : Symbolisme |

Actio immanens / transiens

[aksjo imanɑ̃s] / [tʁaziɑ̃s], subst. fém. + adj.

| Définition |

[Philosophie] ► a. Actio immanens ou ad intra, désigne les opérations dont le terme (ou ses conséquences) se limitent au sujet lui-même, par exemple la pensée ou le sentiment. ► b. À l’opposé, action transiens ou ad extra, indique que le terme de l’action se propage à l’extérieur de son point d’origine, vers un sujet distinct qui en réceptionnera les effets, par exemple la chaleur d’un feu. [Théologie] ► Toutes les opérations de Dieu sont son être et sont donc ad intra. Néanmoins dans leurs résultats, certaines opérations deviennent des actes, car leurs accidents sont distincts de son être sans pour autant être hors de son infinité auto-causale : en Dieu, seulement des opérations, les actes demeurent virtuels. ↳ C’est au travers des actes virtuels, analogiquement liés aux opérations qu’il nous est connu, ntm. la Trinité. |

|---|---|

| Étymologie |

■ Lat. : {Action restant à l’intérieur} et {Action outrepassante}. |

| Commentaires |

I. Des termes vieillis► Les termes ad intra et ad extra sont préférés de nos jours, non seulement dans les domaines qui nous occupent plus spécifiquement mais aussi notamment en sociologie. |

| Renvois |

↪ Connexe : Magie |

Adamisme

[adamism], subst. masc.

| Définition |

[Histoire] Secte gnostique du ? f.XIII. Elle est inspirée par le nicolaïsme et la métaphysique basilidienne et est issue du mouvement initié par Carpocrate au II. Prodicus, son disciple, l’a entretenu et exagéré par l’entremise de ses théories érotiques. |

|---|---|

| Commentaires |

I. Histoire► L’adamisme tenait Adam pour le premier de tous les prophètes et ses adeptes se dévêtaient entièrement lors des réunions, la nudité étant alors considérée comme l’expression de l’innocence originelle. Ils professaient en outre la promiscuité entre sexes opposés et bannissaient le mariage. Clément d’Alexandrie ajoute qu’ils se vantaient d’avoir des livres secrets de Zoroastre, i.e. ℙ des ouvrages de magie. ► Malgré des résurgences aux philosophies libre-esprit, nudistes voir libertines plus ou moins semblables au XI, XIV et XV dans la Savoie, les Flandres et la République Tchèque (où ils allaient nus dans les rues) et qui furent combattues par l’Église et les gouvernements(1), aucun mouvement religieux d’ampleur ne reprit depuis. II. Note► Un adamisme antique chaste, sans rapport avec Carpocrate est parfois mentionné mais nous n’avons trouvé guère d’informations pertinentes à ce sujet. |

| Notes |

1.⟴ Certains troublaient l’ordre publique en s’adonnant au pillage. |

| Renvois |

↪ Connexe : Naturisme, Magie |

Addition/Réduction théosophique

[adisjɔ̃]/[ʁedyksjɔ̃ teɔzɔfik], subst. fém. + adj.

| Définition |

[Divination] ► Opérations arithmétiques couramment utilisées en arithmomancie et en numérologie consistant à trouver la valeur dite "théosophique" ou "secrète" d’un chiffre. ■ L’addition théosophique d’un chiffre consiste à additionner tous les chiffres et nombres le précédant ainsi que lui-même. Plus simplement, la formule est : n = |

|---|---|

| Commentaires |

I. Exemple■ Par exemple, pour 50 : 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+…+50=1275. Ainsi, la valeur de l’addition théosophique de 50 = 1275. Puis, si on applique une réduction à ce résultat : 1+2+7+5=15 puis 1+5=6. Ainsi, la valeur de la réduction théosophique de 1275 est de 5. ↳ Évidemment, en utilisant l’isopséphie on peut transposer ces calculs sur les lettres : la lettre J aura une valeur de 55 en addition car elle est la dixième lettre de l’alphabet, sa valeur sera de 1 en réduction. En qabale ce procédé fait partie d’une technique d’herméneutique plus large : la guématrie. ↳ En arithmétique la preuve par neuf est une opération proche, à ceci près que la valeur du neuf dans l’opération est égale à zéro. II. Une origine pythagoricienne ?► Il est plausible et séduisant de penser que ces deux processus furent probablement découvert par les pythagoriciens. Le terme addition théosophique est synonyme de "trigon" ou "trigonomisation" car le résultat d’une addition théosophique est toujours un nombre triangulaire, i.e. un nombre polygonal qui se manifeste visuellement par un triangle et qu’on représentait dans l’antiquité à l’aide de l’algèbre géométrique. III. Arithmologie◆ Papus estime dans son Tarot des bohémiens 🕮 ORAEDES 🗎⮵ que ces opérations sont une des bases de l’ésotérisme. Elles sont dites "théosophiques" ajoute-il, car elles font pénétrer dans le monde des lois essentielles de la nature et permettent de mettre en lumière la loi interne de n’importe quel nombre. Il fait encore remarquer par exemple que par la réduction on voit que tous les nombres se réduisent aux chiffres et que par l’addition, on voit que 1, 4, 7 et 10 égalent 1. |

| Renvois |

↪ Connexe : Tetractys |

Adepte

[adεpt], subst. masc. & adj.

| Définition |

[Général] ► Dans le sens le plus ouvert et commun, il désigne tout chercheur possédant des données de la science occulte et plus spécifiquement tout initié aux doctrines ésotériques d’une société secrète. [Ésotérisme] ► Celui qui est parvenu à la parfaite connaissance des sciences secrètes (l’ésotérisme), possédant des facultés et des attributs paraissant surnaturels au non initié comme commander aux éléments, prophétiser ou guérir les maladies. ↳ Ces particularités sont obtenues par un entraînement spécifique et/ou par un mode de vie dont les caractéristiques sont variables, tant dans leur contenus que dans leurs modalités d’exécution. On distingue alors l’initié qui est sur la voie et l’adepte qui est parvenu au but. ↳ On rencontre aussi une acceptation contraire : l’adepte est celui qui poursuit une voie particulière, ayant fréquemment trait à l’occultisme, tandis que les initiés aux Grands mystères se rejoignent dans les principes qu’ils ont extrait de leurs pratiques. ► Nom que prennent les alchimistes ayant découvert la pierre philosophale et menant donc à bien le Grand œuvre. ↳ Plancy signale une légende qui veut qu’il n’y ait que onze adeptes au monde : étant immortels, l’un des onze doit laisser sa place lorsque un Homme découvre à son tour l’élixir de longue vie. ↳ On peut en outre noter que dans les textes usant de cette subtilité typographique, écrire le mot avec un "a" minuscule plutôt que majuscule désigne un alchimiste qui n’est pas parvenu à la destination de l’art mais se distinguant néanmoins du souffleur ou du profane. |

|---|---|

| Étymologie |

■ Ind.Eur. : ap {unir, lier} ↳ Lat. : adipisci {poursuivre, atteindre, saisir}

|

| Commentaires |

I. Confusion avec "initié"► Une certaine confusion règne sur la signification de ce terme ainsi que sa différence avec initiatus {Initié, consacré}. On trouve ses premières occurrences chez Paracelse (Astronomia Magna) et des spéculations et évocations directes chez Helmont (Lettre au père Mersenne et stt. Ortus medicinae) où l’adeptum Naturae, est un état adamique idéal où l’on ne fait qu’un avec la nature. Ainsi, il est étymologiquement faux de considérer l’initié comme supérieur à l’adepte, sauf à considérer que la fin d’une discipline signe le début d’une autre. ► Il peut être éclairant de comparer ces deux termes et la hiérarchie initiatique du rite éleusiaque : μύστης (mústês) {myste = initié}, ἐπόπτης (epóptês) {épopte = surveillant}, μυσταγωγός (mystagogos) {mystagogue = conducteur des initiations} et ἱεροφάντης (hierophantês) {hiérophante = qui explique les mystères}. L’initié serait alors le μύστης (myste) {initié} et l’adepte le ἱεροφάντης (hiérophante) {qui explique les mystères} puisque possédant la totalité du savoir ésotérique, il est apte à le transmettre. II. L’adepte en religions► Signalons que dans le christianisme, le sacrement du baptême est une seconde naissance ou mieux une résurrection. Faisons également remarquer qu’en Inde, le द्विज (Dvija) {Deux fois né} est le nom donné à celui qui a subit son premier rite de passage, l’उपनयन (Upanayana) {acte d’introduire} au sortir de l’enfance. |

| Renvois |

↪ Connexe : Initié, Maître |

Adjuration

[adʒyʁasjɔ̃], subst. fém.

| Définition |

[Théologie] [Magie] ► Formulation instante, déprécative ou imprécative, privée ou solennelle (publique) par laquelle on requière au nom d’un contrat lié avec une autorité supérieure (Dieu ou sa hiérarchie) que l’interlocuteur agisse ainsi qu’il sied au locuteur. |

|---|---|

| Étymologie |

■ Lat. : adjuratio {Faire serment}. |

| Commentaires |

I. Utilisation► On use d’un vocabulaire et d’un ton imprécatif (injonction impérieuse) quant il s’agit de s’adresser à des être inférieurs comme des démons. On use du déprécatif (supplication déférente) lorsqu’il s’agit de communiquer avec des êtres supérieurs : Dieu ou sa hiérarchie notamment angélique. ➧ Puisque aucune autorité morale ne le supplante, on ne peut évidemment pas adjurer Dieu sinon par lui-même, c’est à-dire par ses attributs. ► Tout comme le jurement, l’utilisation de l’adjuration étant moralement délicate, elle doit remplir certaines conditions pour être efficiente. Elle doit respecter : ● La vérité : on ne peut adjurer au nom d’un principe erroné ou à l’aide d’un mensonge, II. Sens étendu► Dans le sens commun, le mot a dérivé dans une acceptation uniquement imprécative et est donc resté cantonné à l’exercice de l’exorcisme. Le terme "conjuration" a quant à lui pris la place de l’adjuration déprécative (et in extenso l’idée d’écarter des menaces par des prières) alors que son sens premier est l’évocation par jurement (𝕍 ces mots). ↳ Pour plus de détails sur ces différentes méthodes, 𝕍 aussi De Radiis stellarum {Des rayons stellaires} d’Al-Kindi. |

| Renvois |

↪ Connexe : Exorcisme, conjuration, invocation, évocation |

Adyton (Adytum, Abaton)

[aditɔ̃], subst. masc.

| Définition |

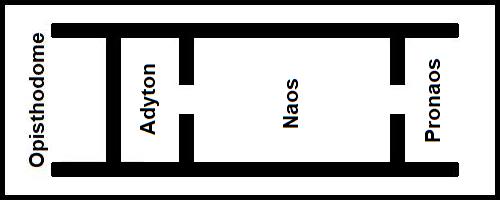

[Architecture] ► Lieu consacré des temples de l’antiquité grecque et romaine, parfois secret, contenant l’idole du dieu tutélaire et où les prêtres seuls entraient. ↳ Par nature, les adytons sont liés aux cultes chthoniens ou oraculaires, ces derniers étant fréquemment situés sous le niveau du sol. |

|---|---|

| Étymologie |

■ Grc. : ἀ- {pfx.prv} + δυτον {pénétrer} i.e. : Inaccessible. |

| Commentaires |

I. Situation► Les temples grecs classiques possédaient trois pièces : πρόναος (pronaos) {vestibule}, ναός (naos) {sanctuaire intérieur} et ὀπισθόδομος (opisthodome) {vestibulaire arrière}, non communiquant avec le naos. ↪ Postérieurement dans le temple primitif semblable au μέγαρον (mégaron), on remplaçait l’opisthodome par l’ἀδυτον (adyton) {inaccessible} qui lui, s’ouvre sur le naos. ↪ On trouve aussi des temples avec quatre pièces, l’adyton s’intercalant entre le naos et l’opisthodome, comme c’est le cas dans le temple d’Apollon à Delphes. ► Dans les temples à culte oraculaire il faisait aussi office de mantéion : l’adyton de Delphes n’admettait par exemple que la pythie qui était séparée des assistants par un rideau ou une porte d’où l’on pouvait entendre sortir les oracles.  |

| Renvois |

↪ Syn. : Saint des saints |

Affinité / Antipathie / Affliction

[afinite], subst. fém.

| Définition |

[Magie] [Alchimie፧] ► Affinité : Ce mot d’Albert le Grand désigne une relation occulte d’attraction entre deux corps liés par le biais d’une analogie ou d’une correspondance ce qui les rend ésotériquement semblables. Le terme "antipathie" désigne le phénomène inverse : les corps se repoussent en vertu d’un fond ou d’une forme dissemblable. ► Affinité : Qualifie un rapport harmonique entre les différentes parties d’un même thème(1) ou entre deux thèmes. L’affliction est la situation inverse, où les effets attendus sont la diminution, la neutralisation voir l’inversion des parties concernées. [Théologie] ► Affinité spirituelle : lors du baptême, lien contracté entre parrains et/ou marraines avec un enfant lorsque les premiers tiennent le second. |

|---|---|

| Étymologie |

■ Lat. : Ad {Jusqu’à} + finis {finir, fixer}. ↳ Lat. : affinitas {région avoisinante, parenté par alliance}.

|

| Commentaires |

I. Confusion des termes► Les concepts plus larges d’analogie et de correspondance étant centraux dans l’ésotérisme, un grand nombre d’intervenants se sont penchés sur leur élaboration. Cela a eu pour effet d’embrouiller les sens respectifs des termes d’affinité, d’analogie, de sympathie et de correspondance. Ils ont fini par se confondre entre eux tant dans le langage commun que parmi les amateurs d’ésotérisme. Référez vous aux définitions correspondantes. II. Exemples► Concernant les affinités et les afflictions astrologiques, voici plusieurs exemples concernant Vénus : elle a une affinité au niveau physique avec Mars (magnétisme sexuel), sur le plan sentimental avec Mercure (sens artistique) et sur le plan intellectuel avec Jupiter (philanthropie). En revanche et autrement, cette même planète est dite en exil si elle est dans le signe du Scorpion et en chute dans la Vierge. Consultez d’autres entrées du dictionnaire ou la partie Astral pour plus de détails. |

| Notes |

1.⟴ Ex. : aspects ou position d’une planète dans un signe. |

| Renvois |

↪ Connexe : Sympathie, domicile, chute, exaltation, triplicité, terme, chute, exil, pérégrinité, dignité, débilité |

Agapé

[ɒɡɒpe], subst. fém.

| Définition |

[Christianisme] ► Repas de charité ouvert pris en commun avec célébration de l’eucharistie, baiser de la paix et prières. Ébauche de la messe qui se pratiquaient jusqu’au III dans les églises et qui unissait les premiers chrétiens dans un même amour fraternel afin de cimenter la concorde au delà des différences sociales. Avant son abolition au IV pour cause de débordements, il s’agissait également d’un repas que les parents d’un défunt offraient aux pauvres en son honneur. [Franc-maçonnerie] ► Cérémonies complémentaires des tenues maçonniques se manifestant sous forme de banquets fraternels. Dans la majorité d’entre elles, on obéit à une rituélie stricte. C’est une des plus anciennes traditions maçonniques, déjà mentionnée chez Anderson. Durant ce banquet, on emploie aussi un vocabulaire spécial pour les éléments de la table et la nourriture. L’usage s’est également répandu chez les Rose-croix où ils célèbrent le jeudi saint en consommant l’agneau. |

|---|---|

| Étymologie |

■ Grec. ἀγάπη (Agapé) {Amour désintéressé}. |

| Renvois |

|

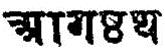

Agartha

[agaʁta], nom propre

| Définition |

[Occultisme] ► Royaume souterrain fabuleux situé sous la Mongolie ou le Tibet et dont les ramifications s’étendent au monde entier via de vastes galeries. Il est habité par une humanité supérieure et dont le dirigeant, le འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་ (Chakravartin) {roi du monde}, à la fois dirigeant temporel et spirituel est le représentant de Dieu sur Terre. Il gouvernerait occultement le monde. ➧ On trouve aussi une définition plus minoritaire qui veut que tout inversement, ce soit un lieu de perdition, habité par des êtres vampiriques aux pouvoirs nécromantiques et dont le but est d’asservir l’humanité. |

|---|---|

| Étymologie |

■ Skr. : आग?थ (Agarttha) {Insaisissable à la violence, inaccessible à l’anarchie}. ➧ Nous avons reproduit les informations apportées par Saint-Yves d’Alveydre (Mission de l’Inde en Europe). Mais l’impression est de mauvaise qualité et en plus de la difficulté à identifier chaque partie du mot, nous n’avons pu déterminer le troisième caractère censé représenter le phonème ʁ (Il s’écrit ऋ comme dans ṛta mais la graphie ne correspond guère et se rapproche plus d’un ष …). Il demeure possible qu’il ait fait une erreur : aurait-il voulu écrire अग्रता (agrata) {violence, passion} en doublant le "a" pour faire office de privatif ou bien aurait-il mal orthographié अगर्हित (agarhita) {immaculé} ?

|

| Commentaires |

I. Histoire► Bien que la mention (ainsi que celle du Vril) fut faite par la première fois par Louis Jacolliot (Les Fils de Dieu), occultiste et consul Français à Calcutta qui par ses fréquentations avec hindous et jaïns fut mis en contact avec les légendes védiques, c’est depuis Saint-Yves d’Alveydre (Mission de l’Inde en Europe) que le concept gagne en célébrité. Dès lors plusieurs personnes comme Mathers ou Heindel prétendront avoir eu contact avec des dignitaires de ce royaume voir être liés télépathiquement à eux. Ossendowski dans Bêtes, Hommes et Dieux (1922) décrira également l’Agarttha ce qui poussera Guénon à écrire son étude Le Roi du monde (1927). II. Description de Saint-Yves d’Alveydre► Saint-Yves d’Alveydre décrit (nous n’avons pas repris son sanskrit qui nous laisse perplexe) l’organisation hiérarchique de l’Agartha :

III. Rapprochements avec d’autres lieux fabuleux► On a rapproché voir assimilé ce royaume fabuleux d’orient à divers autres localité s’en approchant comme la Shambala du དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ། {Tantra de kalachakra}, le Royaume du prêtre Jean ou plus tardivement, les terres des Vril-ya d’Edward Bulwer-Lytton. On la compare aussi volontiers à des continents engloutis comme l’Atlantide et la Lémurie ou des royaumes perdus tels la Thulé Hyperboréenne, la Luz Hébraïque, ou l’Avalon Celtique, le fait est que ce symbolisme est commun à toute l’humanité. IV. Symbolisme► Ce royaume est lié au symbolisme de la caverne, du monde caché, du centre, de la terre sainte où résident les justes. Elle est la cité inaccessible où le pacte avec les dieux a encore cours. |

| Renvois |

↪ Connexe : Terre promise, Shambala |

Âges

[ɑʒ], subst. masc.

| Définition |

[Ésotérisme] ► Loi de transformation temporelle, cyclique et universelle probablement d’origine indo-européenne et faisant passer les êtres de l’enfance, à la jeunesse, puis à l’âge mur et enfin à la vieillesse. ↪ Cette loi s’applique à tout être au sens large et quel que soit son plan d’existence, c’est à dire dans toute l’horizontalité et la verticalité de la création. Ainsi dans la nature, Humain, animal, végétal et minéral y sont soumis, aussi bien qu’un atome et un univers. Puis de même, les esprits, les dieux ou les idées sont également sous son joug. Néanmoins plus un ensemble est grand et/ou subtil et plus son rythme révolutif est lent. On tire de ce constat, une vision fractale du cosmos, où des cycles de plus en plus courts sont imbriqués dans des cycles de plus en plus long. [Franc-maçonnerie] ► Dans la plupart des sociétés initiatiques traditionnelles, de la même manière qu’il hérite d’un hiéronyme, l’initié se voit attribué un âge symbolique en rapport avec son grade. Par exemple en maçonnerie, l’apprenti à trois ans, le compagnon cinq, le maître sept. Ainsi demander son âge à un maçon correspond à lui demander son grade. Dans la maçonnerie écossaise, le Rose-Croix (18°) a trente-trois ans, l’âge du Christ. Dans d’autres grades, on parle de "cent ans et plus", c’est à dire qu’on cesse de compter. |

|---|---|

| Commentaires |

I. Âges humains► Concernant les périodes à l’échelle Humaine dont s’occupent l’astrologie et la psychologie, on distingue quatre périodes : l’enfance, l’adolescence, l’âge adulte et la vieillesse. Dans ses Vies, doctrines et sentences, Laërce nous indique que Pythagore Lune : 0 à 4 ans ou 0 à 7 ans = 4 ou 7 ans. R♁ : 27,3 jours. ► Chez Saturne et Jupiter, ces durées correspondent environ à celles dont elles ont besoin pour faire le tour du zodiaque. Vénus fait quant à elle sa révolution en 7,5 mois, ce qui s’approche de la période vénusienne de 8 ans. En revanche rien de semblable chez les autres planètes (que les chiffres soient en mois ou en années). ↳ Les spéculations astrologiques sur les chronocrates sont certainement à l’origine de cette déclinaison généraliste. Ils sont entrepris dès l’antiquité par Vettius (Anthologies L.IV) et Maternus (Mathèse), puis repris avec les fridaires d’Albumasar (Des Révolutions solaires) et enfin les travaux de Junctin de Florence (Traité des révolutions solaires). Ces spéculations avaient pour fonction - dans le cadre qui nous occupe - d’indiquer chez le natif où les chronocrates étaient actifs, durant des périodes plus ou moins longues et dans un ordre donné. Reste qu’il demeure en effet remarquable que ces différents âges s’accompagnent d’une perception du monde extérieur fort différente et qui correspond aux symbolismes planétaires. II. Âges anthropogoniques dans les religions► Concernant les périodes à l’échelle anthropogonique, on trouve un nombre varié d’occurrences : ● Hésiode (Ἔργα καὶ Ἡμέραι {Les Travaux et les jours}) leur donne un symbolisme principalement métallique (Or, argent, bronze (ou Airain), l’âge des héros et celui du fer), Ovide (Métamorphoses) à sa suite réduira leur nombre à quatre, Platon et Pythagore se réapproprieront également le mythe. ↳ Chaque âge correspond à un état du rapport entre l’Homme, lui-même et la nature : le premier est un âge de communion, tant avec la vie qu’avec le savoir(1), le second correspond à l’apparition de l’agriculture et de l’orgueil, le troisième à la dissolution morale et le dernier à la domination du mal. ↳ Le dernier âge aboutit à une catastrophe mais l’eschatologie promet à l’instar de Virgile et son paradis arcadien (Bucoliques) ou Joachim de Flore et son ère du Saint-Esprit (Expositio in Apocalypsim {Exposition de l’Apocalypse}), un retour à l’âge d’or dans le cadre ou non d’une cosmologie de l’éternel retour, selon le point de vue envisagé. Olivet (Histoire philosophique) convient que […] ● Dans l’Avesta, il est question de quatre périodes de 3000 ans où progresse peu à peu la puissance d’Ahriman avant la victoire définitive d’Ahura-Mazda. ● Les religions dharmiques parlent des quatre yugas. L’hindouisme donne par exemple : satya, treta, dvapara et kali. ● Les sioux parlent d’âges de pierre, de l’arc, du feu et de la pipe. ● Et enfin le forgeron chinois Fong-Hou Tseu nous donne : l’âge de la pierre, du jade, du bronze et du fer. ● La légende mésoaméricaine des soleils, mentionne quatre ou cinq périodes qui se terminent par des cataclysmes variés. ● Pernety associe enfin ces âges aux phases de l’œuvre alchimique. Le premier à Saturne et au noir, puis Jupiter et au blanc, puis Vénus et au citrin et enfin Mars et au rouge ou au pourpre. ► Ces âges possèdent des analogies entre eux, tant en termes mathématiques (durées proportionnelles) que métaphysiques (Les noms des âges sont symboliques). On remarque enfin qu’elles sont toutes données dans un ordre involutif et que si on en croit les divers auteurs, nous sommes actuellement à l’âge le plus involué. |

| Notes |

1.⟴ Ces habitants, maintenant dans une terre promise, sont devenus les δαίμων (daimon {génie}). |

| Renvois |

↪ Aval : Age d’or, age noir |

Agla

[agla], nom

| Définition |

[Ésotérisme] ► Mot cabalistique acronymique (אגלא) auquel les rabbins attribuent le pouvoir de chasser l’esprit malin et la peur. Fébrifuge, il permet en outre d’aider les femmes en couches mais aussi de retrouver les objets perdus si on la prononce trois fois de suite rapidement vers l’orient. ↳ Le cordelier cabbalisant Pierre Galatin fera d’Agla l’un des noms de Dieu lui-même dans son Opus de arcanis Catholicae veritatis {Traité de la vérité de la religion Chrétienne}. [Société initiatique] ► Société de pensée française de la renaissance née au XIII et groupant des apprentis et des maîtres de la corporation des travailleurs du livre (libraires, imprimeurs, cartiers…), ainsi que des écrivains et des dirigeants. Surtout active à Paris, Lyon, Montpellier et Florence. ↳ Agrippa, Rabelais et François Ier auraient pu en faire parti, ainsi que Martinez de Pasqually. ↳ Sa doctrine continuait celle des cathares et préfigurait celle des Rose-croix. Inspiré par le Zohar, l’Agla vénérait le chiffre 4. |

|---|---|

| Commentaires |

I. Signification► Agla est l’acronyme de אדני לעולם גבור אתה (Atha Guibor Léolam Adonai)(1) {Tu es puissant dans l’éternité seigneur} qui est extrait du premier verset de la seconde prière de l’amida : Gevurot {puissance} qui parle de la puissance de Dieu en tant que guérisseur des maux et ressuscitant les morts. ↳ Comme beaucoup de noms de pouvoirs, on l’écrivait sur des phylactères qu’on portait sur soi. II. Histoire► On en trouve de premières traces dans certains manuscrits où on le figure près du Christ en croix ou encore en graffiti dans la Grotte de Lombrives, au milieu de chrismes, roses et svastikas. ► Son usage était devenu fréquent au XVI où on le retrouve autant dans les grimoires comme dans l’Enchiridion du pseudo Pape Léon III où il est maintes fois utilisé, que dans certains ouvrages de magie comme la Magie sainte révélée à Moïse attribué au Comte de Saint-Germain où il est mentionné 🗎⮵ ou bien encore dans des ouvrages alchimiques comme la Cabala {Cabale} de Michelspacher où on le voit sous sa forme monogrammatique 🗎⮵. III. Interprétations ésotériques► Sa valeur est de 35, la même que les principes de rigueur et de miséricorde qui se tiennent des deux cotés de l’arbre séphirotique. Si les chrétiens y ont vu l’affirmation de la royauté du Christ, les qabalistes y voient plutôt la royauté du messie selon la tradition hébraïque.

► Considéré comme un second tétragramme(2), il eut une utilisation prolongée au XIX et XX par le biais de la Golden Dawn et de certaines loges maçonniques. |

| Notes |

1.⟴ On relève aussi : Aieth Gadol Leolam Adonai au sens quasiment identique. 2.⟴ Westcott rapporte que pour Mathers le terme signifiait respectivement pour chaque lettre : le premier, la trinité dans l’unité, l’achèvement du grand œuvre et le dernier. |

| Renvois |

Amont : Formule magique |

Agnosticisme

[Aagnɔstisism], subst. masc.

| Définition |

[Théologie] ► Position postulant l’inaccessibilité de l’absolu à l’être Humain. [Philosophie] ► Doctrine prétendant inaccessible toute réalité dépassant les apparences sensibles et donc l’inanité de tout système métaphysique. |

|---|---|

| Étymologie |

■ Grc. : pfx.prv ἀ- + γιγνώσκω (ginosko) {Je sais, je détermine, j’apprends} |

| Commentaires |

I. Histoire► À l’époque moderne et dans le sens commun, le terme(1) s’est éloigné de son aspect doctrinal pour ne signifier qu’une posture hésitante qui se refuse à prendre parti vis à vis de l’existence de Dieu. La popularisation de cette posture prend son origine dans la Critique de la raison pure où Kant affirme que la raison n’est pas plus en position de nier que de confirmer Dieu. En ce sens, l’agnosticisme n’est pas incompatible avec le théisme, l’athéisme ou des formes intermédiaires plus élaborées puisque en effet, "l’inconnaissable" ne saurait être confondu avec "l’impossible" ou bien "l’inconcevable", confusion qui entraînerait évidemment des conclusions hâtives. Cette position vis à vis du rapport entre la raison et Dieu, s’oppose à celle de la théologie chrétienne qui, sans affirmer que l’essence de Dieu puisse être connue, affirme cependant la possibilité de prendre connaissance de son existence par le biais de la raison. ➧ En religion, le fidéisme postule l’inaccessibilité de l’absolu à la raison Humaine seulement. II. Critique◆ Une argumentation critique envers la position agnostique pourrait amorcer l’axe suivant : dérivé du panthéisme, l’agnosticisme, par trop positiviste dans l’esprit et sensualiste dans l’émotion affirme(2) que dans la substance toute détermination est une négation car Dieu échappe au genre et la différence puisqu’il transcende les catégories. Hors, cette partialité écartant l’outil analogique mène à confondre les notions d’absolu et d’indéterminé et donc, à l’instar du stoïcisme, ce qui est divin et ce qui est universel. Elle offre par là même soit une vision sophistique d’une supériorité spirituelle soit un relativisme acédique. 𝕍 De Coelesti Hierarchia {De la Hiérarchie céleste} du Pseudo-Denys. |

| Notes |

1.⟴ Forgé par Thomas Huxley en 1869. 2.⟴ Logiquement selon son point de vu, par ailleurs valable dans un cadre scientiste. |

| Renvois |

↪ Connexe : Fidéisme, Apathéisme |

Aiguillette (Nouement des)

[eɡɥijɛt], subst. fém.

| Définition |

[Occultisme] ► Ligature frappant si durement l’imagination de deux personnes, qu’il élève entre eux une antipathie d’une telle sévérité qu’elle provoque des accidents divers, en particulier le fait qu’ils ne puissent avoir de rapports intimes. |

|---|---|

| Commentaires |

I. Description► Loin de la suspension des puissances de Bossuet, la résultante de ce maléfice ligaturant consiste en ce que la relation entre les concernés, leur sexualité même - surtout celle de l’homme qui est le plus souvent visée -, est comme nouée. On neutraliserait ainsi la force vitale l’envoûté tant qu’il ignorerait le canal d’expression dudit envoûtement. ↳ Outre l’emploi d’aiguilles dans le charme ou encore celui d’un lacet avec lequel on faisait des nœuds à des moments clefs, le mot aiguillette est un symbole pour la virilité puisqu’il désigne le lacet dont on se servait comme braguette(1). La nouer c’est donc rendre impuissant ou infertile(2). ► Du reste, l’envoûtement en lui-même passe globalement par des nœuds et entortillements du corps ou d’objets, des inscriptions à apposer sur des bandelettes que l’on attache. Pour des raisons analogiques évidentes, le loup ou plutôt sa queue est un ingrédient qui revient souvent. II. Histoire► Cette malédiction fut très employée au moyen-âge et plus tard au XVI pour semer la discorde dans un couple nouvellement marié(3). Il existe de nombreux moyens de nouer le charme et de le dénouer. Il peut tant concerner le couple que la virilité même de l’homme ou rendre frigide la femme, durer transitoirement ou définitivement. ► Le démonographe Pierre de Lancre (Incrédulité et mescréance du sortilège plainement convaincu) faisait remarquer que l’envoûtement était si commun à son époque qu’il inspirait la peur à ses contemporains qui se résolvaient à se marier en secret pour plus de sûreté. Le cardinal d’Évreux, Jacques Davy du Perron, allât même jusqu’à insérer des prières dans le rituel de son diocèse pour lutter contre ce charme qui était d’ailleurs puni sévèrement. III. Contres-envoûtements► Jean Bodin dans sa De la Démonomanie des sorciers évoque quant à lui plus de cinquante moyens pour ensorceler par ce levier et autant pour s’en protéger et le Petit Albert reprenant le De Animalibus d’Albert le Grand, n’est pas non plus avare de recettes. Pour s’en préserver, on conseillait par exemple : ● De porter des dents de morts, ● D’uriner dans la serrure de la porte de l’église où l’on s’est marié (ou dans l’alliance avant le mariage), ● Selon Pline, enduire les poignées de la chambre nuptiale de graisse de loup préserve à coup sur, ● L’on pouvait également manger du pivert rôti avec du sel béni afin sans doute d’accentuer les effets de Mars, ● Avoir une bague que l’on aura enchâssé de l’œil droit d’une belette, ● Prononcer ● Si on suit Paracelse (De Coelesti medicina) écrire "Avigazirtor" (on trouve aussi "Aigazirtvor") sur du parchemin vierge avant le lever du soleil, ● Si on en était atteint, utiliser l’alchémille commune comme onguent restait une option raisonnable selon Apulée. IV. Mécanismes► L’opération originelle qui est connue depuis l’antiquité(4), déjà mentionnée par Platon (Lois), Apulée (Métamorphoses), Ovide (Fastes et Amours) et Virgile (Bucoliques) et par ailleurs également pratiquée dans différentes ères culturelles comme en scandinavie où le Seiðr est associé aux Nornes. Du fait de leur fort impact sur l’imagination populaire, le lecteur pensera immanquablement, à la lecture des descriptions qui suivent, aux ouangas du vaudou haïtien et louisianais. ↳ Sa bonne marche consiste en des incantations et en l’utilisation d’un témoin en bois, en chiffon ou en cire symbolisant le sexe de la victime ou la victime elle-même. Cette poupée (dagyde) symbolique est meilleure s’il elle mêlée ou accompagné de témoins physiologiques de la victime comme le sang, les cheveux ou les ongles et de témoins identificatoires comme le nom écrit sur un papier ou un dessin de la personne (remplacé par une photographie dans les temps modernes). ↳ On fait subir à ce même témoin divers sévices : des brûlures peuvent la marquer, des cordages que l’on consacre à Vénus l’enserrer en même temps qu’on récite les formules. Un clou de cercueil peut y être planté ou une aiguille le transpercer, aiguille qui est considérée comme meilleure si elle est aimantée ou ayant servi à coudre un linceul. Le fait est que tout objet pointu et au mieux en fer est le plus efficace. ► Les magnétiseurs affirment que le charme ligature un processus de l’élémental physique par l’intermédiaire du corps astral comme le montrent les transferts de sensibilité mis en valeur dans les phénomènes d’extériorisation. |

| Notes |

1.⟴ Des nœuds pouvaient aussi être appliqués au cordon reliant le haut-de-chausses au pourpoint et qui porte le même nom. Par la suite, on a pu utiliser n’importe quelle corde, ficelle ou ruban. 2.⟴ Dans sa forme la moins élaborée, si le nœud était défait, la malédiction était levée. 3.⟴ On préconise de faire le nœud quand le couple passe l’entrée de l’église pour aller vers l’autel. 4.⟴ Mozzani indique même que Ahmôsis II en aurait été victime ; nous ne connaissons pas sa source. |

| Renvois |

↪ Connexe : |

Aiôn (Aïon, Éon)

[aiɔ̃], subst. masc.

| Définition |

[Ontologie] ► Nom commun. Force vitale d’un être ou d’un objet. ► Dans un sens plus général du sens étendu qui précède, désigne également une entité temporelle (ère, âge, génération) ou spatiale (cosmos, monde) considéré comme une, finie et cyclique et par conséquent éternelle ou infinie selon le cas. [Cosmologie] ► En tant que nom propre ("l’Éternel"), désigne la qualité d’éternité en tant qu’attribut divin, son principe de vie. ► En tant que nom commun, désigne une(1) ou un ensemble(2) de puissances intermédiaires, quoique éternelles du point de vue humain, qui sont émanées de l’Un. En tant qu’hypostase de Dieu et âme du monde, leur fonction est de maintenir l’ordre cosmique, de distribuer la force vitale (parts ou lots de vie) et finalement, de rendre possible son action sur la création, en un mot d’animer le cosmos en lui donnant une âme. ↪ Dans le gnosticisme en particulier, les éons, inspirés des hyposthases de Plotin, sont pluriels. Il sont tant impersonnels que personnels, de nature active que inactive et sont diversement symbolisés. Chez Valentin par exemple, qui conçoit ces éons en syzygies, il y a environ trente Éons(1) qui sont autant d’attributs et de noms divins classés hiérarchiquement ; le premier étant le Verbe. [Théologie] ► Personnifié notamment chez Héraclite via l’aphorisme ► La personnification glisse vers un dieu avec les gréco-égyptiens : fils de Koré la Vierge, Épiphane de Salamine signale que sa naissance était fêtée le 6 Janvier. Rénovateur du temps, il périssait chaque année et ressuscitait après le solstice d’hiver. Dans le contexte ptolémaïque il est ainsi rapproché d’Osiris-Dionysos. Usuellement représenté comme un Homme dans un zodiaque. |

|---|---|

| Étymologie |

■ Ind.Eur. : *h₂eyu- {énergie vitale, éternité} ↳ Grc. : αἰών {temps, moelle}

↳ Lat. : aevum {temps, durée, époque} |

| Commentaires |

I. Histoire► Le sens ontologique est introduit par Platon dans le Timée : ◆ On a voulu faire remonter ou du moins signaler une parenté entre la notion cosmologique d’Aiôn et le Zurvan Akarana iranien, ce que semble confirmer des entités du monde romain d’origine orientale avec lesquels on a fait correspondre le principe d’Aion tels Mithra, Agathodémon ou encore Sérapis. II. Adaptations et concepts proches◆ Dans le contexte thélémite, le mot "aeon" se réfère à des archétypes magico-religieux correspondant à des périodes de l’humanité(4). ◆ À rapprocher de aevum ou saeculum du monde latin, עוֹלָם (olam) {monde} hébreu et du कल्प (kalpa) {création} hindou. Dans un contexte plus ésotérique, on a rapproché le concept de celui des sephiroths. ☩ Documentation pertinente☩ 𝕍 Temps et mythe chez Plotin in Revue Philosophique de Louvain (S°44, T°101, N°2, pp. 265-281), Joachim Lacrosse, 2003. ☩ 𝕍 Théologies et mystiques de la Grèce hellénistique et de la fin de l’antiquité in Annuaires de l’École pratique des hautes études (T°97, pp. 284-292), Philippe Hoffmann, 1988. |

| Notes |

1.⟴ Néoplatonisme. 2.⟴ Christianisme, gnosticisme et Papyri Graecae Magicae où il sert aussi à désigner l’absolu. 3.⟴ Le chiffre exact est sujet à interprétations. 4.⟴ L’aeon dit d’Isis, est suivi par celui d’Osiris puis celui, actuel, d’Horus. |

| Renvois |

|

Aischrologie

[aiʃʁoloʒi], subst. Masc.

| Définition |

[Psychologie] ► Langage grossier utilisé dans un but initiatique, à des fins conjuratoires, cathartique ou extatique. |

|---|---|

| Étymologie |

■ Grc. : αἰσχρός (aichros) {Honteux, abject, laid}. |

| Commentaires |

I. Exemples► Par exemple, dans les festivals de Dionysos, Artémis ou Déméter, ce sont les discours et attitudes grossières voire obscènes pratiquées à des fins purificatoires. Ainsi les femmes peuvent insulter les maris et les esclaves leurs maîtres. Les saturnales, ainsi que la fête des fous (et sa messe de l’âne) et les charivaris moyenâgeux en général en sont les continuateurs. Les géphyrismes du pont des initiés d’Eleusis, la होली (Holi) hindoue ou la parenté à plaisanterie de l’ouest africain en sont d’autres exemples. II. Signification► Il s’agit dans tous les cas : ● D’évacuer et de neutraliser des tensions au niveau interne ou social afin de libérer une communauté, ● De ne pas souiller un lieu sacré par de mauvaises pensées, ● Ainsi que de célébrer le renouveau d’une vitalité renouvelée, qui se veut insouciante, exubérante et quelque peu chaotique. |

| Renvois |

↪ Connexe : Holi, Géphyrismes du pont, Parenté à plaisanterie |

Alambic

[alɑ̃bik], subst. Masc.

| Définition |

► Appareil employé pour les distillations composé de trois partie : ● Une cucurbite destinée à recevoir la matière et que l’on fait chauffer, ● Un chapiteau qui se destine à conduire les vapeurs vers la troisième partie, ● Le serpentin dont l’emploi est de liquéfier les vapeurs par condensation. |

|---|---|

| Étymologie |

■ Grc. : ἄμβιξ (ambix) {vase, coupe}. ↳ Arb. : الأنبيق (al-anbik)

|

| Commentaires |

I. Description► Fort présent dans l’iconographie alchimique, cet appareil probablement mis au point par des parfumeurs, varie par les tailles et les formes en fonction de la matière qu’on se destine à distiller. ↳ On en trouve par exemple des aveugles, c’est à dire lutés et des à bec, pourvus d’une sortie par laquelle on recueille les distillats. ↳ D’autres encore possédaient deux échappatoires afin de pratiquer la cohobation. ↳ En outre, l’appareil fut décoré à ses embouchures par plusieurs têtes d’animaux en fonction de la substance qui s’en échappait. ↳ Il fut encore désigné par divers noms évoquant sa forme générale ou certaines de ses parties, le sobriquet plus connu étant "pélican". ► Dioscoride (De Materia medica) est le premier auteur à le décrire : afin d’obtenir du mercure, il fait calciner le cinabre dans une écuelle en fer qu’il logeait dans un vase faisant office de cucurbite qu’il lutait avec de la terre glaise. ↳ Le système est amélioré par les alchimistes grecs : une gouttière et un tuyau de décharge sont ajoutés au chapiteau, Marie la Juive invente le réchauffement au bain-marie. ► En fonction de la technique qu’on emploie, on utilise différent matériaux pour le fabriquer. On voit des alambics figurés chez Cléopâtre, Zosime puis chez pseudo-Geber, ce serait par l’intermédiaire d’un voyage en Égypte que saint Patrick aurait ramené l’alambic en Irlande, avec le succès qu’on lui connaît. Néanmoins, l’archéologie en fait remonter de fort primitifs datés du -XXX et trouvés à Tepe Gawra en Mésopotamie et à Mohenjo-Daro dans la vallée de l’Indus. II. Homonymie► Ambix (The Journal of the society for the study of Alchemy and Ealy Chemistry) |

| Renvois |

↪ Amont : Matériel alchimique |

Albigeois / Catharisme

[albiʒwa] / [kataʀism], adj. et subst. / subst. masc.

| Définition |

[Religion] ► Hérésie chrétienne manichéenne et ascétique du moyen-âge central qui s’est développée dans l’Europe du sud et qui fut violemment réprimée par l’Église. |

|---|---|

| Étymologie |

■ Cathare : Grc. : καθαρός (Catharos) {pur}. |

| Commentaires |

I. Histoire► Le nom d’albigeois est celui sous lequel leurs détracteurs désignent souvent les cathares du Languedoc et de Provence. Ils sont présents au XII à Toulouse où ils étaient les plus nombreux et en Avignon. C’est surtout par la ville d’Albi qu’ils finissent par se faire connaître (ils y étaient présents à environ 10-15%) avant d’être combattus par les missionnaires puis exterminés par croisade dès 1209 en raison des problèmes politiques, sociaux et théologiques que leur doctrine propageait. ↳ En Europe, le mouvement cathare n’est pas tout à fait uniforme puisque la conception dualiste est plus ou moins marquée selon les branches. Néanmoins, la branche mitigée est peu représentée et uniquement dans la Plaine du Pô, alors qu’en France et dans le reste de l’Europe, il s’agit d’un dualisme absolu. Leurs conceptions sont proches par certains aspects de leur voisins géographiques les vaudois et on peut convenir que par d’autres aspects, ils préfigurent le protestantisme (ces deux derniers mouvements ne sont pas dualistes).

↳ Le refus de la réforme grégorienne et les difficultés que subissait l’église catholique à cette époque ainsi que l’implantation du mouvement dans la bourgeoisie occitane sont des facteurs déterminants de l’expansion de cette hérésie.

II. Description► Ces néo-manichéens, héritiers du gnosticisme, du priscillianisme, du paulicianisme, du marcionisme et du bogomilisme, admettaient deux principes éternels et opposés : l’esprit et la matière. Les âmes prisonnières de la matière par l’intermédiaire de la force vitale considérée comme maléfique sont punies pour leurs péchés commis lors de la révolte luciférienne. Elles subissent des cycles de métempsychose jusqu’à leur rédemption finale et leur retour à l’état angélique. Lucifer, par la force ou la tentation est ainsi parvenu à arracher un tiers des anges du ciel afin de s’offrir un simulacre d’existence puisqu’il en est fondamentalement dépourvu au contraire du principe bénéfique. Suivant cette logique, Jésus et Marie, ne disposant pas de partie matérielle, sont également considérés comme des anges. ► Attachés à l’église primitive et opposés à l’herméneutique du catholicisme qu’ils jugent trop littéral, ils rejettent également l’Ancien testament qu’ils estiment être l’œuvre du principe mauvais. En conséquence de tout cela, ils nient l’enfer, le purgatoire, la résurrection de la chaire et les sacrements. Ils s’abstiennent également des notions de propriété privée ou de gloire, évitent la violence, sont contre toute organisation ecclésiastique, n’ont pas d’églises, sont iconoclastes mais aussi évangéliques. ► Ils distinguent deux types de cathares : les parfaits et les simples croyants. Les premiers qui recevaient avant l’aube de leur mort, le consolamentum, baptême du Saint-Esprit transmis par les mains. Ils appliquaient plus durement la morale cathare : ils ne se mariaient pas et ne consommaient pas de viande, d’œufs ou de lait. Certains poussaient l’ascétisme jusqu’à l’endura où ils passaient plusieurs jours sans se nourrir et certains mêmes jusqu’à la mort. Le pardon des péchés ne s’obtient qu’en entrant dans l’église cathare, seule dépositaire de l’héritage des apôtres et par l’intermédiaire de bénédictions. III. Désignations► Bien que le terme "albigeois" ait fini par s’imposer, on les nommait différemment selon la région : manichéens, ariens, pauliciens ou "bulgares" du fait que leur doctrine était proche du manichéisme, de l’arianisme, du paulicianisme et du bogomilisme. On les nommait encore "tisserands", car beaucoup exerçait cette profession et bien sûr "cathares", en référence à leur prétentions doctrinales mais aussi simplement "hérétiques" car ils en véhiculèrent l’archétype. D’autres termes dérivés des précédents furent déformés localement. Eux-mêmes s’appelaient "bons chrétiens". |

| Renvois |

↪ Connexe : Bogomilisme, Marcionisme, Paulicianisme, Priscillianisme |

Alcali

[alkali], subst. masc.

| Définition |

► Sel ou corps ayant une action liante et basique, opposée à celle de l’acide. Désigne l’argent philosophique, le sel des sages, le magistère au blanc ou terre feuillée. |

|---|---|

| Étymologie |

■ Arb. : article اَل (al) {La / Puissance éminente} + قلي (Kali) {cendre de salsola : soude} |

| Commentaires |

I. Description► Potasse obtenue grâce aux cendres dissoutes de végétaux riches en potassium comme le chêne, la fougère ou le roseau. Il était utilisé par les égyptiens qui le nommait borith et les chaldéens alembroth afin de purifier l’or et l’argent, pour les fusionner en electrum ou pour blanchir les végétaux. La substance devenait en effet caustique à partir d’une certaine concentration. II. Symbolique► Son symbole alchimique est la Croix de Saint-Antoine, utilisée par les franciscains. Un autre de ses symboles, le "rectangle crucigère inversé pénétré" le rapproche de celui du tartre, le "rectangle crucigère inversé". III. Utilisations► Son intervention est active dans l’œuvre au blanc où son action ouvre l’œuf philosophal. ► On l’utilise conjointement à la graisse animale et à l’eau pour fabriquer du savon. Sous forme volatile il s’agit de l’ammoniaque. |

| Renvois |

↪ Amont : Sel, Substance alchimique |

Alkahest (Alcaest, Alkaest)

[alkaɛst], subst. masc.

| Définition |

► Chez Paracelse (De Viribus membrorum) qui est le premier à évoquer ce terme qu’il n’utilise qu’une fois, il s’agit d’une liqueur pénétrante ayant pour vertu de protéger le foie et de le remplacer dans ses fonctions. Il serait un feu secret contenu en puissance dans le chêne en putréfaction, l’acacia, la fougère. ► Chez Van Helmont (Ortus medicinae) qui lui offrira sa définition définitive, c’est le dissolvant universel, eau de feu confiée seulement aux élus de Dieu. Le concept, très influant dans l’alchimie du XVII – XVIII, passe pour un de ses plus grands accomplissements et cette eau-feu qui ne mouille pas les mains, tient un rôle fondamental dans la pratique de l’art royal. |

|---|---|

| Étymologie |

■ ℙ de l’Arb. : اَلقلي (Alcali፧) {cendre de salsola : soude} ■ Ois. & H.All. : Allgeist {Tout esprit} (Eyrénée Philalète) ■ Ois. & Lat. : alkali est (Johann Glauber) ■ Ois. & H.All. & H.Hol. : Al gar heis ou Al zu hees sonne comme altho-haes {très chaud} (Johann Glauber) |

| Commentaires |

I. Description► Esprit salin, on lui prête entre autres propriétés de ramener à leur première vie et vertus tous les corps de la nature en les liquéfiant par un pouvoir destructif et résolutif et donc de potentiellement ressusciter les morts en rongeant toute corruption par l’action de microstructures pénétrantes et séparatives. En outre, il peut convertir le poison en médecine. ► Ce dissolvant, par ailleurs inaltéré en quantité et toujours vierge en qualité malgré son action, diffère du mercure des philosophe dont il est une préparation : il ne se mêle pas à ce qu’il dissout, son action dissolutive est sans corrosion, universelle. Comme l’a raillé Jean Kunckel, il ne pourrait en conséquence être contenu puisqu’il attaquerait son récipient même. ► Par extension réductive, il désigne les acides forts ou leurs mélanges, comme l’eau régale, en voie sèche il désigne le salpêtre. II. Indications d’alchimistes► Philalète dans son Secret de la Liqueur immortelle indique que l’alkaest est ► Dans son Alkaest, Jean Le Pelletier interprétera les travaux d’Helmont (en se servant de Philalète ?) de façon à ce que l’urine soit la matière première à la base du dissolvant. ☩ Documentation pertinente☩ Pour de plus amples développements historiques, 𝕍 L’Alkahest, dissolvant universel de Bernard Joly et The Medical Relevance of the Liquor alkahest de Paulo Porto. |

| Renvois |

↪ Connexe : Azoth |

Allégorie

[alegɔʁi], subst. fém.

| Définition |